- ハコフグはフグの仲間だが、フグ毒は持たない

- 泳ぎは苦手だが、硬い骨格を持ち、分泌毒を出すので天敵はほとんどいない

- 実は水の抵抗が少ない体型で、その形は車のモチーフにもなっている

まるで四角い箱のような体に、つぶらな瞳。のんびりと水中を泳ぐ姿がなんとも可愛らしい『ハコフグ』は、水族館でも人気の海水魚です。見た目のユニークさから、子どもから大人まで幅広い層に親しまれています。

そんなハコフグは、じつは体に毒をもっていたり、車のデザインのモチーフになっていたりと、意外な一面もある魚なのです。今回はそんなハコフグの基本情報から特徴・代表的な種類までわかりやすく解説します。詳しく知らなかったという人はもちろん、水族館で見かけたことがある人もぜひ最後まで読んでください。

ハコフグはどんな生き物?生息地や大きさも紹介

四角い体が特徴的なハコフグ。実はフグの仲間で、ユニークな見た目と性質を持っています。ここでは、ハコフグの基本情報を紹介します。

ハコフグはフグの仲間

ハコフグは、フグ目ハコフグ科に属する海水魚で、名前の通り箱のような体をしています。フグの仲間ですが、一般的なフグとは異なり、膨らんだりすることはありません。その代わり、体が硬い外骨格で覆われており、独特の見た目と動きが特徴です。

泳ぎはやや苦手で、胸びれを小刻みに動かしてゆっくり進む姿は、とてもユーモラスです。敵から身を守るために進化した構造が、この独特な体型だと考えられています。

ハコフグの生息地や生息環境

ハコフグは主に暖かい海に生息しています。世界各地の熱帯~温帯域、日本でも関東以南の海域で見られます。岩礁やサンゴ礁の周辺を好み、浅瀬から水深30メートル程度までの場所に生息しています。岩陰やサンゴの隙間、その近辺で見かけることが多いです。

ハコフグは何を食べる?天敵はいるの?

ハコフグは雑食性で、海底にいる小さな甲殻類・貝類・ゴカイ類・藻類などを食べています。くちばしのような歯で硬いものをかじるのが得意で、サンゴの隙間に隠れた小動物も器用に食べます。

天敵としては大型の魚類やサメが考えられます。外骨格によって食べられにくい体を持ち、後述するように毒を分泌するので、実際に食べられることはほとんどないでしょう。

ハコフグの特徴

ハコフグには他の魚にはない特徴がたくさんあります。ここでは、ハコフグならではの特徴を解説していきます。

ハコフグには毒がある?

ハコフグはフグの仲間ですが、いわゆるフグ毒と言われる『テトロドトキシン』は持ちません。しかし外敵に襲われたりストレスを感じると『パフトキシン』と呼ばれる毒を分泌します。この毒は皮膚や粘液に含まれており、放出することで身を守っているのです。

近年の研究では、肝臓に『パリトキシン』という毒を持つ個体がいることが分かっています。パリトキシンは食物連鎖の中で肝臓に蓄積されるので、毒の有無や量には個体差があります。

地域のよっては食用になっているところもある

長崎県や山口県では、ハコフグを食べる文化があります。長崎県ではハコフグの中に味噌をつめて焼いた『かっとっぽ』が食べられています。内臓を取り出し、空洞になった体内に身と味噌や薬味を詰めて焼き上げるもので、独特の香ばしさが楽しめる一品です。

前述のようにハコフグの仲間には『パフトキシン』を持つ個体もいるため、素人が調理するのは大変危険です。適切に処理すれば問題なく食べられるので、地元のお店で楽しむことをおすすめします。

車のモチーフになっているって本当?

ハコフグのユニークな体型は、自動車のデザインにも影響を与えたことで知られています。メルセデス・ベンツが開発したコンセプトカー『Bionic Car(バイオニック・カー)』は、ハコフグの箱型ボディをヒントに設計されました。

ハコフグの体型は一見、角ばっているようでいて、実は水の抵抗を受けにくい形状になっています。空気力学的にも優れている点が注目され、車のデザインの参考にされたのです。

代表的なハコフグの仲間5選

ハコフグの仲間は、世界に25種類が確認されています。今回はその中でも代表的な5種類を紹介します。

代表的な種類 ハコフグ

ハコフグは、関東地方でもよく見かける定番の種類です。最大で30cmほどになり、幼魚のうちは黄色い体色に黒い点が入りますが、成長とともに黄褐色に白い斑点模様に変わります。水族館で展示されることも多いので、独特な泳ぎ方と愛嬌のある表情を観察してみてください。

ダイバーのアイドル ミナミハコフグ

ミナミハコフグは最大で35cmほどになる種類です。幼魚のうちは鮮やかな黄色の体色に、黒い斑点模様が入ります。その可愛らしい姿から、ダイバーやアクアリストに非常に人気です。成魚になると黄褐色に水色がかった斑点模様に変わります。

暖かい海を好み、沖縄などではよく見かけます。関東地方でも黒潮に乗ってやってきた個体が見られますが、数は多くありません。

雌雄で体色の異なるクロハコフグ

クロハコフグは、雄と雌で体の色が大きく異なる『性的二型』を持つ種類です。幼魚と雌は地味な茶褐色から黒色に白い斑点模様が入ります。雄は側面が鮮やかな青や紫を帯びた体色をし、黄色い斑点が入ります。

最大で25cmほどになり、太平洋やインド洋のサンゴ礁に多いです。日本では紀伊半島より南の地域で見られます。

頭にツノを持つ種類 コンゴウフグ

コンゴウフグは、頭の上に角のような突起があるユニークな見た目をしています。体色は明るい黄色で、斑点模様があるのが特徴です。尻尾が長く、体長のわりに迫力のある存在感を放ちます。

縞模様と角が特徴 シマウミスズメ

シマウミスズメは体に縞模様があり、さらに頭に角のような突起があるのが特徴です。関東以南に生息し、最大で25cmほどになります。独特なフォルムと鮮やかな模様から観賞魚としても人気があります。

ハコフグを観察するには?

ハコフグをさらに知りたいと思ったら、実際に観察してみるのがおすすめです。水族館や海で観察したり、実際に飼育したりするとよいでしょう。

水族館で観察するのがおすすめ!

ハコフグを手軽に観察するなら水族館に行くのがおすすめです。多くの水族館では、ハコフグの仲間を展示しています。水槽越しに、泳ぎ方や表情をじっくり観察してみてください。

時期によっては可愛い幼魚が展示されることがあります。展示情報を発信している水族館のSNSやブログをチェックするのもよいでしょう。

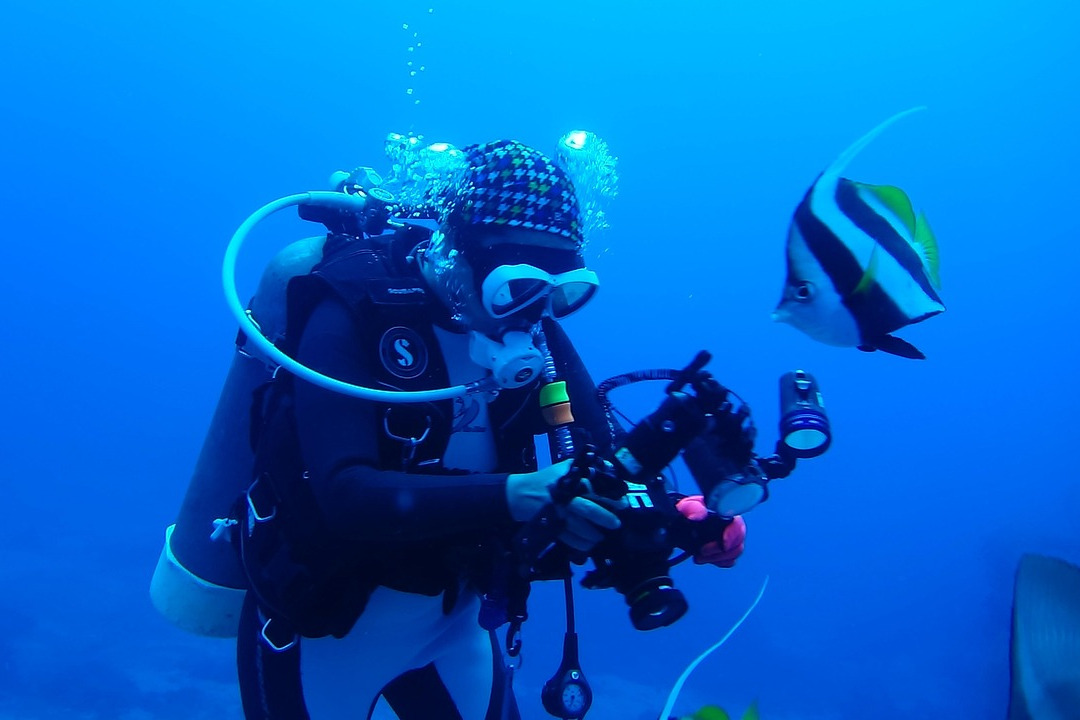

シュノーケリングやダイビングでも観察できる

ハコフグは浅場のサンゴ礁や岩場を好むため、沖縄や伊豆などの海では、シュノーケリングやダイビングで出会うこともあります。岩陰に隠れることはあるものの、遠くまで逃げることはないので、初心者でも観察しやすい魚です。

観察の際は、ストレスを与えないよう、触らずに距離を保ちましょう。適度な距離を保てば、一度隠れても、再び姿を見せてくれるはずです。

環境を整えれば飼育も可能!

ハコフグは観賞魚として流通しており、条件を整えれば家庭での飼育も可能です。泳ぎが苦手なこと、餌をとるのが下手なこと、ストレスを感じると毒を放出することなどを考慮し、単独もしくはハコフグだけでの飼育が推奨されます。

病気に弱い面もあるので、余裕のあるろ過フィルターを使用し、水質管理をしっかりするのもポイントです。環境さえ整えれば初心者でも飼育できるので、ぜひ飼ってみてください。

ハコフグを観察して魅力に迫ろう!

ユニークな体型・のんびりとした動き・意外な毒の話まで、ハコフグは知れば知るほど奥深い生き物です。水族館や海で出会ったときには、ぜひその表情や仕草をじっくり観察してみてください。

観賞魚としての魅力も高く、適切な環境を整えれば家庭での飼育も可能です。ただし、特徴や性質を理解した上で、責任ある飼育を心がけましょう。

海の中でもひときわ目を引くハコフグ。その不思議な魅力を、ぜひ身近に感じてみてください。