- 酉の市は、11月の『酉の日』に実施される商売繁盛のお祭り

- 1年のお礼と翌年の福を願う。縁起物の『熊手』も特徴的

- 日本各地で開催されるが、とくに東京・浅草の『鷲神社』の酉の市が有名

日本における11月ならではのイベントとして、酉(とり)の日があげられます。

酉の日の『酉』とは、十二支における『とり』つまり鳥のこと。なぜ鳥にまつわる日がお祭りになるの?と疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。

今回は、酉の市の意味や、酉の日にしたいことを紹介します。また酉の市が有名な神社もピックアップしていきますので、秋のお出かけにもぜひ役立ててください。

そもそも『酉の市』って何?内容や文化を解説

ここでは、酉の市の基本的な意味や、なぜ酉の日に多くの人が集うのかを紹介します。

「酉の市の名前は知っているけれど、具体的に何をするのかはよくわからない」という人も、ぜひこの機会に酉の日の意味についておさらいしていきましょう。

11月の酉の日におこなわれるお祭り

干支で有名な十二支は、365日の日付にも対応しています。

1年のすべての『日』には12種類の干支が順番に対応しており、それぞれが『子(ね)の日』や『辰(たつ)の日』のように呼ばれます。酉の日も、12種類ある干支の日の一つ。ほかの干支と同様に、酉の日も12日間に1日のスパンで訪れます。

酉の市とは、数ある酉の日のなかでも『11月の酉の日』に開催されるお祭りです。

干支のなかでも『酉』は商売の象徴

十二支に対応する日程には、干支ごとに異なるご利益がもたらされるといわれています。そのなかでも酉の日は、商売繁盛や開運とのつながりが深い日です。

由来には所説ありますが、酉が福や財を『取り(とり)込む』という語呂合わせから来ている説が有力です。

お客さんやお金を取り込み、良いものを引き寄せるイメージから、酉の日の神社では商売繁盛を願う多くの人々が集まります。

酉の市は何をするの?誰でも入場できる?

ここでは、酉の日に実際に『何をするのか』『何をすればいいのか』を紹介します。

酉の日は、日本に数多く存在する吉日の一つ。華やかなお祭りを自分らしく楽しみつつ、酉の日ならではのご利益を授かりましょう。

熊手を購入して金運を呼び込む

酉の市の神社では、さまざまな屋台や露店が並びます。多くの商品のなかでも、酉の市を象徴する品が『熊手』です。

そもそも熊手とは、長い柄の先に曲がった爪がついた、熊の手のような形の道具。本来は穀物や落ち葉などをかき集めるために使われます。

酉の市における熊手は『運をかき込める道具』『金銀もかき集められる道具』として親しまれており、富を引き寄せるための品として販売されます。

また酉の市で購入する熊手は、毎年少しずつ大きいものに買い替えると、さらに商売繁盛のご利益にあずかれるそうです。

熊手の飾りにも由来やご利益がある!

酉の市の熊手は、とても煌びやかな飾りが付いているのが特徴です。それぞれの飾りには、商売繁盛や開運にちなんだご利益があります。

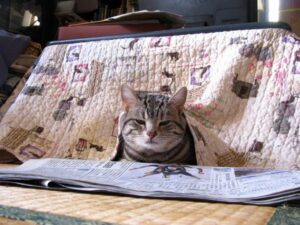

- 招き猫……開運招福・魔除け・厄除け・金運 など

- おかめ……商売繁盛・金運・家庭円満・厄除け など

- 小判……金運・財運・商売繫盛 など

- 松竹梅……松は長寿、竹は成長、梅は希望 など

- 七福神……財運・勝運・幸福 など

七福神の神様のなかでは、商売繁盛を司る恵比寿様や、財運を司る大黒天様や弁財天様がとくに取り入れられる傾向に。

ほかにも、米俵や鯛など、おめでたさや富を象徴する飾りが付けられ、繁盛の願いを込められます。

1年の無事の報告と翌年の福を願う

酉の市では神社に参拝し、神様に1年の無事の報告をします。そして翌年の福を願うことで、ご利益にあずかるのです。

とくに経営者や事業者にとって、酉の市は重要視されるお祭りとして知られています。酉の市の当日には、会社の部署やチームが一丸となってお参りするシーンも多く見受けられます。

もちろん、参拝自体は誰でも可能です。神社には前年の熊手をお返しする場所も設置されており、お参り前に納めたうえで、新しい熊手を購入するのが一般的です。

賑やかな屋台を巡るのも楽しい!

お参りを終えた後は、賑やかな屋台ゾーンを楽しむのがおすすめ。焼きそばやたこ焼きなどおなじみの屋台を巡るだけでも楽しいですが、ぜひチェックしたいのが『酉の市ならではの縁起物』の食べ物です。

代表的な食べ物が『八頭(やつがしら)』と『切山椒(きりざんしょう)』です。八頭は里芋の仲間で、出世や子宝のご利益があるとされる食材です。屋台では加工品のほか、お芋の形そのままで販売されることも。

切山椒は、山椒の粉を砂糖などと混ぜ、短冊形に切った餅菓子です。山椒は食材のすべてに無駄がないため、有益な印象から縁起物として親しまれています。

2025年の酉の市はいつ?

酉の日はほかの干支の日と同様に、12日に1回のサイクルで訪れます。2025年11月の酉の日は、11月12日(水)の『一の酉』と11月24日(月・振替休日)の『二の酉』の2回です。

年によっては、さらに『三の酉』も訪れます。しかし三の酉まである年は、火事が多いという言い伝えもあるようです。その年は年末にかけて火の用心の精神が周知され、火除けのお守りの販売も活発になります。

酉の市で有名な鷲神社(おおとりじんじゃ)とは

酉の市のお祭りは全国各地の神社でおこなわれていますが、とくに有名なのは『酉の市発祥の地』とされる鷲(おおとり)神社です。

ここでは、鷲神社の特徴や、酉の市にまつわる伝承や由来を紹介します。

| 住所 | 東京都台東区千束3-18-7 |

| アクセス | 地下鉄日比谷線「入谷駅」北口3番出口より徒歩約7分 |

| 社務所の営業時間 | 9:00~17:00・参拝は24時間可能・酉の市などの期間中は特別時間になる場合があるため要確認 |

| 駐車場 | なし |

日本武尊を崇める由緒正しい神社

鷲神社の御祭神は、日本神話や古事記に登場する日本武尊(ヤマトタケルノミコト)。

勇猛果敢で利発であった日本武尊は、知恵・勇気・優しさの象徴として、さまざまなご利益があるといわれています。

代表的なご利益は、生業繁盛や勝負運・出世開運・仕事運向上。まさに酉の市にピッタリな内容ですよね。

酉の市の日が定められた由来

鷲神社は日本武尊だけではなく、天日鷲命(アメノヒワシノミコト)という神様も奉っています。鷲神社で酉の市の日が定められた理由には、この2柱の伝説が関連しています。

日本神話では、太陽の女神である『天照大御神(アマテラスオオカミ)』が天岩戸に隠れた際に、天岩戸を開くため『天宇受売命(アメノウズメノミコト)』が舞を踊りました。

この時、側に『弦』という楽器を司った神様がおわしました。いざ天岩戸が開いた際に、その弦に鷲(わし)が止まったそうです。

この出来事から、鷲は『世の中を明るくする鳥』と喜ばれ、弦の神様は天日鷲命と呼ばれるようになりました。

商売繁盛や開運の神様として奉られるようになった天日鷲命。後に日本武尊が鷲神社で戦勝を祈願し、武具である『熊手』をかけて勝利を祝いました。

その日が11月の酉の日であったことから、この日を『鷲神社の例祭日』と定め、酉の市が生まれたといわれています。

『おとりさま』として信仰を集める

鷲にまつわる伝説を持つ鷲神社は、江戸時代から『鳥の社(やしろ)』や『御鳥(おとり)』の名前で親しまれていました。現在は『おとりさま』の名前で崇敬を集めており、酉の市では全国から大勢の人々が集まります。

酉の市の日だけに特別な熊手が授与される

鷲神社における酉の市の特徴的な要素は、酉の日だけに授与される特別な熊手です。

男性の上体程度の大きさもある豪華な熊手は『かっこめ(はっこめ)』と呼ばれ、神様の御分霊として与えられます。かっこめのご利益は、もちろん商売繁盛・開運です。

例祭日の当日、午前0時に打ち鳴らされる太鼓の音とともに授与されます。さらに1番最初に受け取った人には『一番札』として特別な金小判も授けられます。

鷲神社以外に、酉の市で有名な神社は?

鷲神社以外では、『花園神社』と『大國魂神社』も、酉の市で有名な神社として知れ渡っています。

花園神社は、鷲神社と同様に日本武尊を奉る神社。大國魂神社は厄払いや厄除けの神様である『大國魂大神(オオクニタマノオオミカミ)』を奉る神社です。

2社とも酉の市では多くの人で賑わいます。近くにお住まいの場合は、ぜひ酉の日に参加してみてください。

11月の酉の日は、酉の市に参加して福を祈願しよう!

今回は、酉の市の意味や由来などを紹介しました。商売繁盛や開運を祈るお祭りである酉の市。1年の感謝と新たな福を願い、ぜひ神社まで足を運んでみてください。