- ザトウクジラの歌はオスだけが歌い、繁殖や縄張り、文化的コミュニケーションに役立つと考えられている

- 冬の海や水族館で歌声を体験でき、音の構造を可視化する展示もある

- クジラは音で海を認識しており、歌声にふれることで自然や海への理解が深まる

冬の海に耳を澄ますと、深いところから響いてくる低い旋律のような音。

それが、ザトウクジラの『歌』なのです。

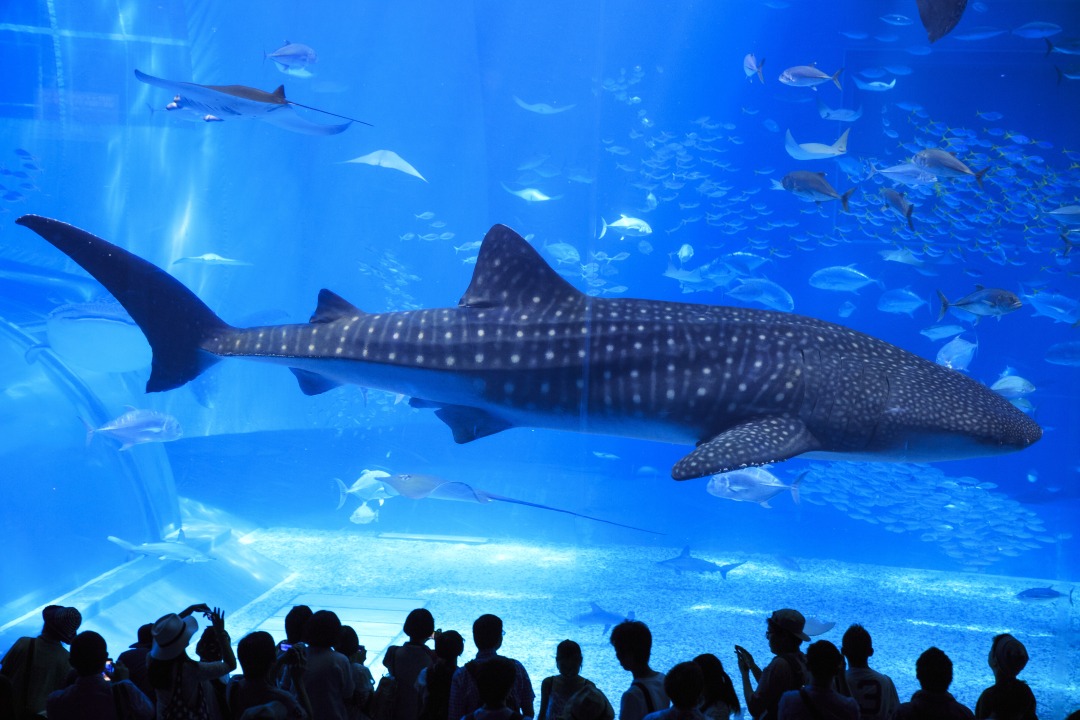

ザトウクジラは体長15mを超える巨大なクジラですが、その存在感は姿だけでなく声でも際立っています。人々は彼らの鳴き声を『ホエールソング』と呼び、まるで音楽のように聞こえることから『歌うクジラ』とも称されてきました。

この歌にはどのような意味が隠されているのでしょうか…?そして、クジラたちはどのように音を使って海の世界を感じ取っているのでしょうか。

まだまだ解明されていないことも多い、謎多きザトウクジラの秘密を、ほんの少し覗いていきましょう。

30分の大作!? ザトウクジラの『ホエールソング』とは

ザトウクジラのオスが発する『ホエールソング』は、海の中で30分以上続くこともある長大な歌のようです。

なぜホエール『ソング』と言われているかというと、単なる叫び声や合図ではなく、一定の規則性を持ち、高音と低音を組み合わせてメロディやリズムを形づくっているからです。

繰り返しや構造化されたメロディーは、音楽のように聞こえることから『歌』と呼ばれるようになりました。また、歌うのはオスだけで、メスは歌わないことが知られています。

海の奥深くで響くその声は、私たち人間が耳にしても心を揺さぶられる魅力がありますよね。

恋の歌?縄張り宣言?——歌の意味をめぐる3つの説

そもそも、なぜザトウクジラは歌うのでしょうか?

その意味については、研究者の間でいくつかの説が唱えられています。ここではその中で代表的な3つを紹介します。

ラブソング?メスを惹きつけるオスの歌【繁殖アピール説】

最も有力とされているのが『繁殖アピール説』です。

オスが歌うことで、自分の存在をアピールし、メスの関心を引き寄せようとしているのではないかと考えられています。歌の複雑さや長さは「自分は健康で力強い存在だ」という証明にもつながるとされ、いわば海の中のラブソングなのです。

ライバルにアピール!オス同士の音の駆け引き【オス同士の競争・牽制説】

一方で『他のオスへの牽制』である可能性も指摘されています。

自分の存在を歌で示し『ここには自分がいる』と知らせることで、無駄な争いを避けているのかもしれません。歌の響き合いが、オス同士の力関係や縄張りの調整に役立っているという見方もあります。

クジラが作る海の中の流行歌?【仲間と共有する『文化』説】

さらにユニークなのが『文化的な共有説』です。

ザトウクジラの歌は地域ごとに特徴があり、年ごとに少しずつ変化していくそう。

その変化はまるで流行歌のように広がり、群れの中で共有されていくことがわかっています。このことから、ザトウクジラの歌はコミュニティの文化を形づくる役割を持っているのではないかと考えられているのです。

沖縄・ハワイ・オーストラリアの海で出会う歌声

ここまで知ってしまうと「一度でいいから実際に聞いてみたい!」と思いませんか?海の静けさの中で、深く響くクジラの歌に包まれる瞬間は、きっと一生の思い出になるはずです。

ホエールソングを実際に耳にできるのは、ザトウクジラが繁殖のために訪れる海域に限られます。

日本では沖縄の座間味や慶良間諸島で、冬から春にかけて聞くことができます。それ以外にも、ハワイ諸島やオーストラリア東岸の海でも、同じように繁殖期に歌が響き渡ります。

ホエールウォッチングのツアーでは、運が良ければザトウクジラの姿とともに、その神秘的な歌声を体験できることもあります。自然の中で響く声を耳にする瞬間は、まさに特別な体験といえるでしょう。

水族館でも聴ける!? 人とクジラをつなぐ展示体験

『実際に海に出かけるのはちょっと大変…』と思っている人も多いですよね。そんな人でも、ザトウクジラの歌にふれられる場所があります。

沖縄の美ら海水族館では、録音されたホエールソングを聞きながら、その音を波形やスペクトログラムで目で見て楽しむこともできます。

また、期間限定で『ザトウクジラ特設展・写真展』を開催していることもあるようなので、ぜひオフィシャルサイトでチェックしてみてください。

このように、水族館でも『目で見るホエールソング』として、音のリズムやメロディの複雑さを直感的に理解できる展示の工夫もされているのはうれしいですね。

海に行けなくても、ここなら安全に、そして間近でクジラの世界を体験できます。波打つ音や低く響く声を感じながら、自然の海を想像するひとときは、ちょっとした冒険気分に浸れます。クジラの魅力を感じることで、海への関心や愛着もぐっと深まりそうですね!

クジラは『音で見る』

海の中では光が届く距離に限界がありますが、音は光よりもはるか遠くまで伝えることができます。そのためクジラたちは、音を使って仲間を探したり、周囲の環境を認識したりしています。クジラはまさに『音で見る』生き物といえるのです。

しかし近年は、船舶の騒音や軍事用ソナーの影響が深刻な問題になっています。本来の音の通り道が妨げられることで、クジラの生活や繁殖に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

ザトウクジラの歌を守ることは、海の環境全体を守ることにもつながっているといえますね。

深海のメッセージに耳を澄ませて

ザトウクジラの歌は、繁殖のための求愛であり、同時に仲間同士をつなぐ文化でもあると考えられています。

しかし、まだその真実は完全には解明されていないことも多いですが、そこには確かに『深海のメッセージ』が込められていると言っても良いのではないでしょうか。

人類はようやくその断片を拾い集めている段階にすぎません。しかし、ザトウクジラの歌に耳を傾けることは、海という環境の豊かさを知り、自然と人間の共存を考えるきっかけになると私は考えています。

私自身、ダイバーとして海に潜ると、しばしばザトウクジラの声を耳にすることがあります。しかし、不思議なことに歌が聞こえるときほど、姿はなかなか見えないものなのです。

音だけが水の中に満ちるその瞬間は、まるで目に見えない存在と対話しているようで特別な時間に感じます。だからこそ、野生のザトウクジラに実際に出会えたときの感動は格別で、忘れられない、かけがえのない時間です。

彼らの歌声は、海の奥深くから響く、未来への呼びかけなのかもしれないですね。