- シーラカンスは約4億年前から姿をほとんど変えていない

- 一度は絶滅したと思われていたが、東アフリカとインドネシアで生息が確認されている

- 生きた姿を見るのは現実的ではないが、標本や化石は見学できる

『生きた化石』と呼ばれるシーラカンス。約4億年前から姿を変えていない不思議な魚です。恐竜時代を生き抜き、現代にまで命を繋ぎ、生き続けているシーラカンスは世界中の研究者や愛好家を魅了してきました。しかしまだまだ謎が多く、研究者すら活きたまま観察することが難しい存在です。

この記事では、シーラカンスの基本情報や特徴、驚きの繁殖方法、そしてなぜ『生きた化石』と呼ばれるのかを詳しく解説します。

シーラカンスとは?基本情報や特徴を紹介

古代魚の代表ともいえるシーラカンスは、現代に約4億年前の姿を残す大変珍しい魚です。大きさや生息地、独特な泳ぎ方や繁殖方法など、その特徴を整理して紹介します

シーラカンスはどんな魚?大きさや見た目の特徴

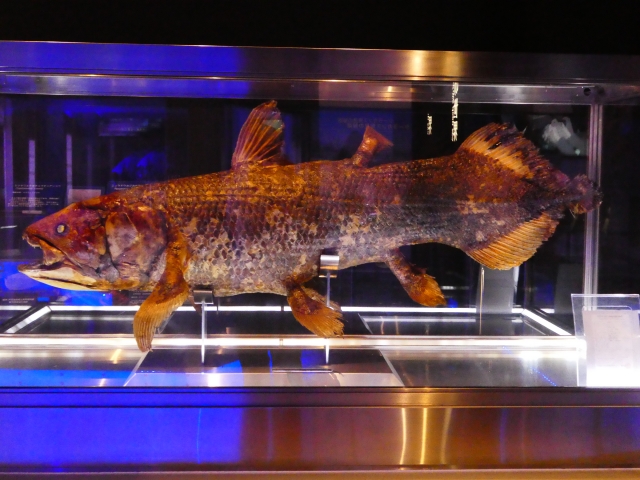

シーラカンスは、成長すると全長1.5〜2mに達し、体重は最大で100kgを超えることもある魚です。ずんぐりとした体に大きなウロコをまとい、青黒い体色に白い斑点がちりばめられているています。特徴的なのはぶ厚い鱗で、外敵や深海の水圧から身を守る重要な役割を果たしています。

尾びれの中央に小さな『補助的なひれ』があるのもシーラカンスならではの特徴です。この尾びれは『三つ葉型』とも呼ばれ、ほかの魚には見られない独特な形状をしています。

シーラカンスの生息地と生息環境

現在、シーラカンスはアフリカ東岸のコモロ諸島や南アフリカ沖、そしてインドネシア・スラウェシ島周辺で生息しているのが確認されています。生息するのは水深150〜300mの深海です。

昼間は岩陰や水中洞窟に身を潜め、夜になると餌を求めてゆっくりと泳ぎ出します。このあたりの水温は16〜18度ほどで、環境変化の影響が少なく、比較的安定した環境のため、古代から生き延びてきたとも考えられています。

四足歩行のように泳ぐ!独特な泳ぎ方と肉鰭(にくき)の役割

シーラカンスの最大の特徴といえば『肉鰭(にくき)』と呼ばれるひれです。このひれは筋肉と骨で支えられており、まるで手足のように交互に動かすことで泳ぎます。実際に映像で観察すると、まるで四足歩行の動物が海中を歩いているかのような不思議な姿です。

この泳ぎ方は、魚類から陸上動物への進化を考えるうえで重要な手がかりになるとされています。シーラカンスが『魚と爬虫類の中間の生き物』と呼ばれる理由のひとつになっています。

シーラカンスの食性は?天敵はいるの?

シーラカンスは肉食性で、主にイカや小魚を捕食します。狩りの方法はシンプルで、夜にゆっくりと泳ぎながら口を大きく開けて餌を丸呑みにします。顎の関節が特殊な構造をしており、一般的な魚と比べて大きく口を開けられるため、体の大きさに比べて大きな獲物も飲み込むことができます。

天敵はほとんどいないと考えられていますが、サメなどの大型捕食者に襲われる可能性はあります。深海に棲んでいるため、外敵との遭遇はあまり多くありません。

シーラカンスは卵胎生

シーラカンスは『卵胎生』であることが分かっています。これは母体の中で卵が孵化し、ある程度成長した子どもを産む仕組みです。生まれてくる子どもはすでに30センチ前後の大きさがあり、外敵に襲われるリスクを減らせます。

妊娠期間はなんと約3年と推定されており、これは脊椎動物の中でも最長クラスといわれています。1度の出産で数匹から十数匹を産むと考えられていますが、詳細はまだ明らかではありません。

また、シーラカンスは成熟するまでに数十年かかると推測され、中には『約50年かかる』という説もあります。こうした生態の解明が進んでいないのは、観察が極めて難しいからです。

シーラカンスはなぜ『生きた化石』といわれるのか?

シーラカンスが『生きた化石』と呼ばれるのには理由があります。約4億年変わらない姿や、一度は絶滅したと考えられた歴史、そして現在の保護状況などを通して、その特別さを解説します。

約4億年前から姿を変えていない

シーラカンスの化石は約4億年前の地層から発見されていますが、その姿は現代の個体とほとんど変わりません。通常、生物は長い時間をかけて少しずつ進化していくものですが、シーラカンスは環境の変化に適応しながらも基本的な体の構造を維持し続けてきました。そのため『生きた化石』と呼ばれるのです。

一度は絶滅したと思われていた魚

シーラカンスは長いあいだ、約6500万年前に恐竜とともに絶滅したと考えられていました。そのため、化石標本でしか確認できない存在とされていたのです。ところが1938年、南アフリカ沖で偶然生きた個体が漁師によって捕獲され、世界中を驚かせました。この発見は『20世紀最大の発見』とも呼ばれ、以来シーラカンスは現代に生きる伝説の魚として注目され続けています。

絶滅危惧種に指定されている

シーラカンスは現在、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されています。生息域が限られており、個体数も非常に少ないため、保護活動が進められています。漁の混獲による被害や環境の変化が脅威となっており、長期的に生き残るには人間の努力が不可欠です。

シーラカンスを観察するには?

シーラカンスに興味をもったならば、やはり観察してみたいと思うでしょう。ここでは、実際にどうすればシーラカンスを観察できるのかを紹介します。

生きた姿を見られるのは現実的に不可能

シーラカンスは深海に生息し、なおかつ捕獲されること自体稀なため、生きたまま水族館で展示することはほぼ不可能です。水温や水圧など、特別な条件を保てなければ短時間で命を落としてしまうため、仮に捕獲しても飼育はできません。そのため、私たちがシーラカンスの『生きた姿』にふれることは現実的には叶わないのです。研究者たちは潜水艇や深海カメラを用いて観察を続けているので、その映像が公開されることはあります。

標本であれば展示されている水族館がある!

活きたシーラカンスを観察するのは現実的ではありませんが、標本であれば私たちもシーラカンスに出会うことができます。たとえ標本であっても、実物の大きさや形を間近で見られる貴重な機会です。

2025年8月現在、標本やはく製を展示している施設を紹介します。

特に沼津港深海水族館は『シーラカンスミュージアム』というだけあり、シーラカンスの展示に力を入れています。冷凍標本をみられるのはここだけで、迫力ある姿を間近で観察可能です。映像資料やシーラカンス調査隊にまつわるさまざまなものが展示されているのも魅力です。

展示内容が変更されることもあるので、確実に観察したい場合は事前に問合せるとよいでしょう。

機会があればシーラカンスを観察してみよう

シーラカンスは、約4億年前からほとんど姿を変えずに現代に生き延びてきたまさに『生きた化石』です。その独特な体のつくりや四足歩行のような泳ぎ方、驚くべき繁殖方法は、私たちに進化の神秘を教えてくれます。生きた姿を直接目にすることは困難ですが、標本や研究映像を通じてその魅力を感じ取ることはできます。

シーラカンスを知ることは、地球の壮大な歴史を垣間見ることにつながります。機会があればぜひ、シーラカンスを観察してみてください。