- ヒトデは『棘皮動物』に属し、ウニやナマコと同じ仲間

- ヒトデは管足という器官で移動し、高い再生能力を持つのが特徴

- ヒトデは種類によって色や形が多様で、中には猛毒を持つものもいる

海辺を歩いていると、波打ち際や潮だまりで星のような形をした生き物を見かけることがあります。それがヒトデです。ヒトデは水族館でも人気の生き物で、ふれあいコーナーでもよくみかけます。

そんな身近な存在であるヒトデですが、実際にどんな体のつくりをしているのか、どうやって動いているのかを知っている人は少ないかもしれません。この記事では、ヒトデの基本的な特徴や体のしくみ、そして個性豊かな見た目を持つ10種類を紹介します。ヒトデのことを深く知れば、海辺での観察や水族館巡りがもっと楽しくなるでしょう。

ヒトデってどんな生き物?特徴などの基本情報

ヒトデは海の生き物として広く知られていますが、詳しい生態や体のつくりについては意外と知られていません。まずはヒトデがどのような仲間に分類され、どんな特徴を持っているのか、基本情報を紹介します。

ヒトデは棘皮動物の仲間

ヒトデは『棘皮動物(きょくひどうぶつ)』に属しており、ウニやナマコと同じ仲間です。棘皮動物の特徴は、体が放射相称(中心から放射状に広がる構造)であることと、石灰質の骨片を持つことにあります。

多くのヒトデは5本の腕を持ちますが、種類によっては6本以上の腕を持つものも存在します。腕の本数や長さ、太さは種類ごとに大きく異なるため、観察すると「こんな形のヒトデもいるのか!」と驚かされるでしょう。世界には約1,600種類ものヒトデが確認されており、浅い海から深海まで幅広い環境に生息しています。

歩くのは足ではなく『管足』

ヒトデには足のように見える部分がありませんが、体の下側には『管足(かんそく)』と呼ばれる小さな管状の器官が無数に並んでいます。この管足は水圧によって伸び縮みし、先端の吸盤で岩や砂にくっつきながら移動するのです。

管足は移動だけでなく、餌となる貝殻をこじ開けたり、餌を口まで運んだりする役割も果たしています。ヒトデはゆっくりとしか動けませんが、管足の力は非常に強く、二枚貝の殻を少しずつ開けて中身を食べることができるほどです。ほとんど動かないように見えるヒトデですが、実は見た目以上にパワーがあります。

口は体の下側、肛門は上側

ヒトデの口は体の中心、つまり下側(海底に接している面)にあります。一方で肛門は体の上側に位置しており、他の多くの生き物とは異なる配置です。

ヒトデの食性はさまざまです。興味深いのは、胃を体外に出して獲物を包み込み、体の外で消化することができる点でしょう。この方法を使えば、自分の口よりも大きな獲物でも食べられます。

再生能力が非常に高い

ヒトデは再生能力に優れた生き物として知られています。腕の一部が切れても、時間をかけて元通りに再生することが可能です。

さらに驚くべきことに、種類によっては腕が一本だけ残っていれば、そこから体全体を再生できるものもいます。この能力によって、天敵に襲われても生き延びることができるのです。中には自ら分裂して、無性生殖をおこなうものもいます。

見た目が特徴的なヒトデ10選

ヒトデは世界中の海に多様な種類が生息しており、その見た目は実にバラエティ豊かです。色や形、トゲの有無など、種類ごとに個性的な特徴を持っています。ここでは日本近海で見られる、見た目にユニークな特徴を持つヒトデを10種類紹介します。

日本の海で見られる定番種【マヒトデ】

マヒトデは日本各地の浅い海で普通に見られる、最も身近なヒトデの一つです。磯遊びで見かけたことがある方も多いでしょう。体の大きさは10〜15cmほどで、5本の腕を持ちます。

体色は赤褐色から紫褐色が一般的ですが、個体によって濃淡に差があります。体表は細かい粒状の突起で覆われており、ざらざらとした手触りが特徴です。貝類を主食としており、アサリなどの二枚貝を好んで食べます。

腕の両側に鋭いトゲが生える【トゲモミジガイ】

トゲモミジガイは腕の両側に櫛の歯のような鋭いトゲが並ぶ、非常に特徴的な外見のヒトデです。モミジの葉のように見えることから名前がつけられました。トゲは防御のためと考えられており、強く握ると皮膚に刺さるほど鋭いです。

体色は赤やオレンジ、茶色などさまざまで、腕は細長く5本あります。浅い海の岩場に生息しており、海藻の間や岩の隙間で見つかることが多いです。トゲが目立つため、他のヒトデと見分けるのは簡単でしょう。

まるでクッションのような【マンジュウヒトデ】

マンジュウヒトデは名前の通り、饅頭のようにぷっくりと膨らんだ形をしています。腕と体の境界があまりはっきりせず、全体が丸みを帯びた五角形に見えるのが特徴です。暖かい海の砂地や岩場に生息しており、小さな個体は岩の下に隠れていることも多いです。

体の大きさは最大で25cmほどになり、体高もあるので、かなり大きく見えます。体色は赤や茶色、紫、黄色などさまざまです。見た目がかわいらしいため、観察していて楽しいヒトデといえるでしょう。

腕がゴツゴツして太い【コブヒトデ】

コブヒトデは腕が短く太く、表面に大きなコブ状の突起が並ぶのが特徴です。このコブは石灰質でできており、硬くてゴツゴツした手触りがあります。体の大きさは10〜20cmほどで、5本の腕を持ちます。

体色はくすんだピンクやオレンジ色で、腕の先端とコブの先端が黒や褐色です。コブの配列や大きさには個体差があり、よく観察すると個性が見えてきます。岩礁域に生息し、微生物や藻類や生き物の死骸などを食べる雑食性です。

真っ青な体が目を引く【アオヒトデ】

アオヒトデは名前の通り、鮮やかな青色の体を持つ美しいヒトデです。この青色は他のヒトデにはあまり見られず、海の中でもひときわ目立ちます。体の大きさは10〜15cmほどで、5本の腕を持ちます。

暖かい海のサンゴ礁域や岩礁域に生息しており、海底の微生物や藻類・死骸を食べる雑食性です。水族館でも展示されることがあり、その美しさから人気があります。

まるで手袋【カワテブクロ】

カワテブクロは腕が非常に太く、まるで革製の手袋のような独特の形をしたヒトデです。5本の腕は根元から先端まで太さがあまり変わらず、ずんぐりとした印象を与えます。体色はオレンジがかった褐色が多く、体表は滑らかです。

大きさは最大で25cmほどになり、比較的大型の種類です。身体は大きいですが、主に海藻や海底の有機物を食べます。名前の由来となった手袋のような姿は、一度見たら忘れられないインパクトがあるでしょう。

赤いまだら模様が特徴【イトマキヒトデ】

イトマキヒトデは赤やオレンジのまだら模様が美しいヒトデです。腕は5本ありますが、それほど長くはなく、キレイな星形をしています。まだら模様の入り方は個体によって異なり、それぞれに個性があります。

日本各地の浅い海に生息しており、マヒトデと並んで最も見られるヒトデの1つです。肉食性で、二枚貝やカニ・ウニなどを食べます。そのため、釣りでよく釣れるヒトデとしても知られています。

きれいに並んだ粒状の模様が美しい【ジュズベリヒトデ】

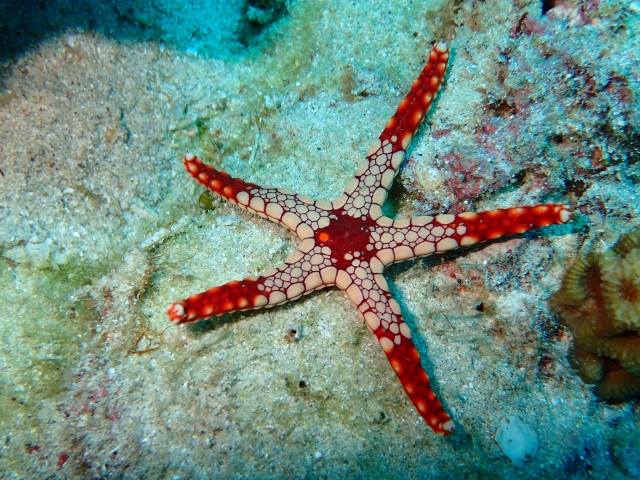

ジュズベリヒトデは体表に数珠玉のような粒状の突起が規則正しく並ぶ、美しい模様を持つヒトデです。体の大きさは8〜12cmほどで、5本の腕を持ちます。体色は赤や紫・オレンジなど鮮やかな色が多く、海の中でもひときわ目立つ存在です。

サンゴ礁域や岩礁域に生息しており、日本では関東以南の海で見られます。まるで芸術品のような美しさで、ダイバーやアクアリストから人気が高いです。

猛毒をもつ【オニヒトデ】

オニヒトデは全身が鋭いトゲで覆われた大型のヒトデです。、このトゲには強い毒があり、刺されると激しい痛みや腫れ・吐き気などの症状が出るため、絶対に素手で触ってはいけません。

体の大きさは30〜50cmにもなり、腕は10本以上あることが一般的です。体色は青から赤紫色で、トゲは赤みがかっています。サンゴ礁に生息しており、サンゴのポリプを食べて生きています。大量発生するとサンゴ礁に大きな被害を与えるため、生態系への影響が懸念されているヒトデです。

全身が小さなトゲで覆われている【ヤマトナンカイヒトデ】

ヤマトナンカイヒトデは全身が細かいトゲでびっしりと覆われた、独特の質感を持つヒトデです。体の大きさは15〜25cmで、5本の腕を持ち、赤や黄色の体色をしています。

基本的には水深200〜500mほどの深海に生息していますが、ときおりダイバーが目にすることもあります。トゲの密度や配置が美しく、図鑑の表紙に採用されたほどです。

身近で奥が深いヒトデを観察してみよう

ヒトデは海辺や水族館で見かける身近な生き物ですが、その体のつくりや生態は驚くほど複雑で興味深いものです。管足を使った独特の移動方法や、高い再生能力、体外で消化を行う食事方法など、知れば知るほど魅力が増していきます。

今回紹介した10種類のヒトデは、それぞれに個性的な見た目と生態を持っています。海辺を訪れた際には、岩場や潮だまりをじっくり観察してみてください。水族館ではふれあいコーナーで実際にふれる機会もあるでしょう。ヒトデの多様性と不思議な生態を知ることで、海の生き物への理解がより深まるはずです。