- カニは『十脚目』に属する生き物

- カニはエビから進化し、硬い甲羅とハサミを持つのが特徴

- カニは食用として親しまれる一方で甲殻類アレルギーの原因になることもある

冬の味覚として食卓に並ぶカニ。カニといえば『食べる』イメージが強いですが、海の中には多彩でユニークな生き方をしている種類がたくさんいます。実際、日本には数百種類ものカニが生息しており、見た目や暮らし方は千差万別です。

この記事では、カニについての基本情報と、日本近海に生息する個性豊かな生態を持つ10種を紹介します。カニのことを深く知れば、海辺や水族館での観察がもっと楽しくなりますよ。

カニってどんな生き物?特徴などの基本情報

カニは身近な生き物ですが、詳しいことは分からないという人も多いのではないでしょうか。まずはカニはどんな生き物なのか、基本情報を紹介します。

カニは甲殻類の仲間

カニはエビやヤドカリと同じ『甲殻類』に分類される仲間です。十本の脚を持つことから『十脚目』と呼ばれ、前の二本はハサミ脚として発達し、残り八本は歩脚として横歩きに使われます。

日本近海だけでも数百種が知られており、浅い干潟から深海、さらには岩礁域やサンゴ礁に至るまで、あらゆる環境に適応している生き物です。種類ごとに形や模様が大きく異なるため、観察すると「こんなカニもいるのか!」と驚かされます。

硬い甲羅で身を守る

カニは外骨格を持ち、体を覆う甲羅で身を守っています。この甲羅は天敵からの攻撃を防ぐだけでなく、乾燥や水圧の変化にも耐える構造です。

成長に伴って、脱皮をすることで体を大きくします。脱皮直後はゼリーのように柔らかく、魚や他のカニに狙われやすいです。普段は硬い殻で身を守っていますが、脱皮直後は非常に危険なのです。

ハサミの多彩な役割

カニといえばやはりハサミを思い浮かべる人が多いでしょう。このハサミ、実は餌をつかむだけでなく、敵を威嚇する・巣穴を掘る、さらにはメスにアピールするためのダンスに使うなど、多彩な役割を果たしています。種類によって形も大きく異なり、缶切りのように特殊な刃を持つものや、片方だけが巨大に発達するものなどバリエーション豊富です。

カニはエビから進化した生き物

カニの祖先は、エビに似た細長い体を持つ甲殻類だったといわれています。進化の過程で胴体が短くまとまり、甲羅に収まるような形に変化しました。これにより、狭い岩場でも身を守りながら生活できるようになり、現在の多様なカニの姿が生まれたとされています。

人との関わりとアレルギー

カニは古くから食文化に欠かせない存在です。カニは世界中で食べられていますが、実は日本が消費量ナンバーワンです。地域によって食される種類は違いますが、各地に郷土料理が存在します。

一方で、甲殻類アレルギーという側面もあります。カニに含まれるトロポミオシンというタンパク質がアレルギー反応を引き起こすのです。

カニは食材としてだけでなく、水族館の展示や海辺の観察対象としても人気が高く、人間の暮らしに多面的に関わる生き物だといえるでしょう。

日本近海に生息する面白い生態のカニ 10選

カニは世界に5,000種類以上いるとされています。姿・大きさ・生息地もさまざまです。今回は日本近海に生息する面白い生態をもつカニを紹介します。

砂から目だけを出して待ち伏せする【アサヒガニ】

アサヒガニは砂に潜って生活するカニで、目と触角だけを砂上に出して周囲を観察します。獲物が近づくと素早く飛び出し、ハサミで捕らえるのです。

甲羅の幅は15cmほど、すべての脚がワタリガニのように平たいのが特徴です。腹部が折りたたまれておらず、エビの尻尾のように突き出ていることから『原始的な姿』をしたカニとされています。

猛毒をもつ【スベスベマンジュウガニ】

スベスベマンジュウガニは美味しそうな名前と、丸くかわいらしい見た目をしていますが、猛毒を持つカニです。体内にはフグ毒として知られる『テトロドトキシン』や、麻痺性貝毒の『サキシトキシン』などが確認されています。これらの毒は加熱しても分解されず、過去には中毒・死亡例も報告されているので、絶対に食べてはいけません。

缶切りのようなハサミを持つ【トラフカラッパ】

丸い甲羅に独特の模様を持ち、どこか愛嬌のある姿のトラフカラッパ。ハサミの内側には鋭い突起があり、まるで缶切りのように貝殻を切り裂いて中身を食べます。また危険を感じると前脚を広げて体をすっぽり覆い、まるで盾を構えるような防御姿勢をとるのも特徴です。

泳ぐのが得意な【ガザミ】

『ワタリガニ』の名前でも知られるガザミは、後脚がオールのように変化しており、水中を力強く泳ぐことができます。海を広く渡り歩くことから、ワタリガニの別名がつけられました。肉食性が強く、砂に潜んで獲物を待ち伏せし、鋭いハサミで小魚や貝を一気に捕らえる獰猛な一面もあります。

世界最大のカニ【タカアシガニ】

タカアシガニは深海に生息し、脚を広げると3mを超える世界最大のカニです。長い脚をゆっくりと動かしながら歩く姿は圧倒的な存在感があります。タカアシガニが漁獲される静岡県沼津市では、食べた後の甲羅に鬼や動物の顔を描き、玄関に飾って魔除けにする風習があります。

片腕が大きい【シオマネキ】

シオマネキは干潟に生息する3~4cmの小さなカニです。オスの片方のハサミが大きく発達しており、これを振ってメスにアピールします。まるで手招きしているように見えるため『シオマネキ(潮招き)』という名前がつきました。繁殖期にオスが一斉にハサミを振る光景は壮観です。

全身毛むくじゃらの【オランウータンクラブ】

オランウータンクラブは、サンゴの隙間に潜む小さなカニで、体全体がふさふさの毛に覆われています。その姿がオランウータンに似ていることから名付けられました。

正式和名は『ミナミクモガニ』ですが、長い間和名が無く今もオランウータンクラブと呼ばれることが多いです。フサフサとした毛に見えるのは、実は藻類です。隠れているサンゴによって色や長さが違い、上手に隠れています。

カニ界イチのお洒落さん?【モクズショイ】

モクズショイは体に海藻やカイメン、貝殻などを貼りつけて擬態する習性を持ちます。そのため『藻屑背負い(モクズショイ)』と名付けられました。外敵から身を守るための工夫ですが、色とりどりのものを身に着けている姿は、まるでおしゃれをしているようにも見えます。

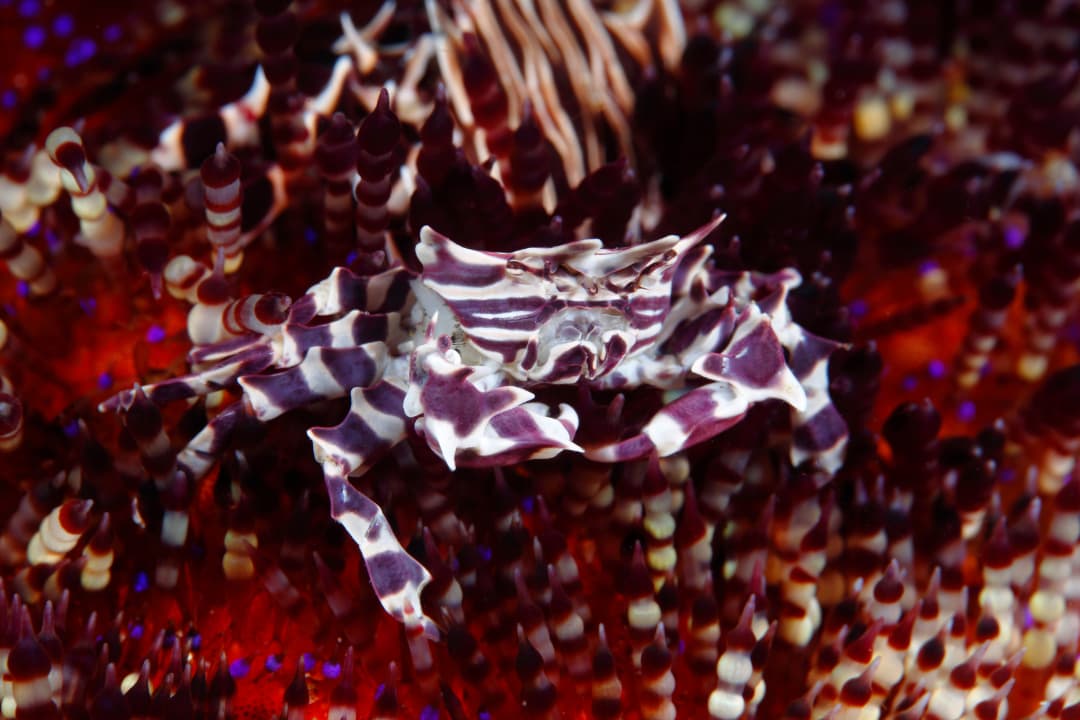

ウニに寄生する【ゼブラガニ】

ゼブラガニは体長2〜3センチほどの小型種で、名前のとおり白黒の縞模様が特徴です。ラッパウニやイイジマフクロウニに寄生し、トゲを刈り取って食べます。刈り取ってできた隙間に身を隠し、トゲで守ってもらいます。一度寄生してしまえば、しばらくは食べ物と住むところに困らないのです。

干潟にトンネルを掘る【ミナミコメツキガニ】

ミナミコメツキガニは、体長1センチほどの小さなカニで、干潟に巣穴を掘りながら暮らしています。砂を口に入れて有機物をこしとり、残った砂を小さな団子状にして周囲に捨てます。干潟一面に無数の砂団子が広がる光景はまるでアートのようです。

身近で奥が深いカニを観察してみよう

カニは『横歩きする甲殻類』というイメージが強いですが、実はそれぞれにユニークな進化や生活の知恵を持っています。砂に潜るアサヒガニ・毒を持つスベスベマンジュウガニ・ファッションのように擬態するモクズショイなど、日本近海だけでも実にバラエティ豊かです。

水族館に足を運べば、深海の巨大種から干潟の小さな種まで、一度に観察できる機会もあります。身近で親しみやすい存在でありながら、知れば知るほど奥深いカニの世界。次に水族館や海辺に行く際は、ぜひじっくりと観察してみてください。