- 丸い体とお腹の大きな吸盤が特徴的な魚

- カラーバリエーションが豊富!

- 見た目と裏腹に肉食性

- 飼育は難しく上級者向け

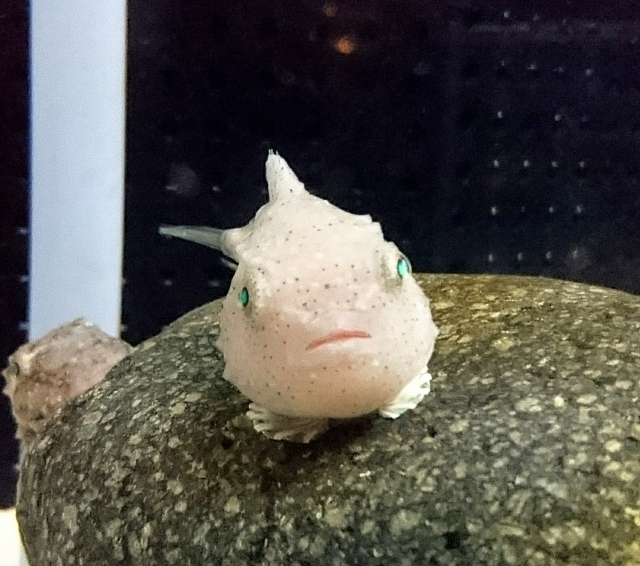

『海の天使』と呼ばれるダンゴウオを知っていますか?その名のとおり、お団子のようにまん丸とした小さな体に、クリクリの瞳が愛らしい海水魚です。可愛らしい見た目からダイバーの間ではアイドル的存在として人気。

この記事では、そんなダンゴウオの特徴や生態、そして気になる飼育方法までを徹底的に解説します。ダンゴウオについて詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。

海の天使『ダンゴウオ』の特徴を解説

海の天使とも呼ばれ、多くの人々を虜にするダンゴウオ。まずはどんな魚なのか、基本的な特徴から詳しく見ていきましょう。

まん丸な体とお腹の吸盤が魅力!見た目の特徴

ダンゴウオの魅力といえば、なんといってもその可愛らしい見た目です。名前のとおり、まん丸でお団子のような体をしており、小さなヒレを動かして泳ぐ姿は見る人を魅了します。

カラーバリエーションも豊富で、赤・緑・ピンク・白などさまざま。幼魚のころは頭に『天使の輪』と呼ばれる白い輪っかがあります。

また、お腹にある大きな吸盤もダンゴウオの特徴です。泳ぎが苦手なため、この吸盤を使って岩や海藻にピタッと張り付き、潮の流れに耐えています。

体長や寿命について

ダンゴウオはとても小さく、成魚でも体長は2〜4cmほどで100円玉サイズです。自然界では、体長20〜30cmほどのダンゴウオも発見されています。

寿命は約1年で、春先に繁殖期を迎え、卵を産んだ親はその一生を終えます。適切な飼育環境を維持すれば、2年ほど生きることもあるようです。

生息地は『北半球の冷たい海水』

ダンゴウオは冷たい海水を好む魚で、北極海を含む北半球に生息しています。日本では、おもに青森県以南の太平洋側や日本海側でその姿を見ることができ、北海道近海にはダンゴウオ科のフウセンウオやホテイウオなどが生息しています。

ダンゴウオが見られるシーズンはエリアや状況によって異なりますが、冬から春先に見られることが多いため、まさにこれからがシーズン。場所によっては、夏に見られることも。

岩場や海藻が生い茂る場所を好むため、実際にダイビングでダンゴウオを探す際は、目を凝らして探してみてください。

知ればもっと好きになる!ダンゴウオの生態

ダンゴウオは愛らしい見た目だけでなく、生態もとてもユニークです。ここでは、お腹の吸盤の秘密や食生活・子育てについて詳しく紹介します。

お腹の吸盤でピタッと張り付く

前述したとおり、ダンゴウオにはお腹に大きな吸盤があります。これは腹ビレが変化したもので、この吸盤を使って岩や海藻に張り付くことで、早い潮の流れでも流されずにいられるのです。

活発に泳ぎ回ることはなく、水槽でも基本的には吸盤でガラスなどに張り付いて生活します。ガラス越しだと吸盤がよく見えるので、じっくり観察してみてください。

見た目と裏腹な『肉食性』

可愛らしい見た目のダンゴウオですが、実は肉食性です。自然界では、ヨコエビやワレカラといった小さな甲殻類を主食としています。

ダンゴウオは泳ぎが苦手なため、近くに獲物が通りかかるのを待ち、素早く捕らえます。飼育下でもこの食性は変わらず、生きた餌を好むのが特徴です。

卵を守るのはオスの役目

繁殖期になると、ダンゴウオのオスはメスが卵を産める場所を探します。基本的にはフジツボの殻や穿孔貝(せんこうがい)が開けた穴に産卵巣を作ることが多いです。そこにメスが産卵し、孵化するまでオスが献身的に卵を守ります。

そして繁殖後、子育てを終えたダンゴウオは死んでしまうのです。この愛情深い子育て行動もダンゴウオの特徴的な生態といえます。

ダンゴウオ科の魚5種類

『ダンゴウオ』とひとくくりにされやすいですが、世界には30種近くのダンゴウオ科の魚が存在します。ここでは、そのなかでも特に人気の高い5種類の魚を紹介します。

まるまると膨らんだ体がかわいい【フウセンウオ】

『フウセンウオ』は、その名のとおり風船のように丸々と膨らんだ体が特徴的です。体長は5〜6cmほどで、個体によっては13cmほどの大きさになることもあります。

体の色は黄色や茶色、白色などカラフルです。日本海や東北以北の太平洋やオホーツク海など冷たい海水に生息しており、愛嬌のある見た目で水族館などでも人気を集めています。

お菓子の金平糖のような姿から名前がついた【コンペイトウ】

体の表面にある無数の骨質のコブがお菓子の金平糖に似ていることから『コンペイトウ』と名付けられました。日本海のやや深い水深に生息しています。

フウセンウオよりもひと周り大きく、体長は最大で15cmほどです。オスはメスよりも小さく、体の突起も少ないのが特徴。繁殖期になるとメスが貝殻などに卵を産み、オスは貝殻の中に入って卵を守ります。

桜の時期に姿を見ることが多い【サクラダンゴウオ】

2017年6月に新種として登録された、比較的新しいダンゴウオの仲間です。2~4月に産卵期を迎え、浅い沿岸で見られることが桜の開花時期と重なることから、この名が付けられたとされています。

主に本州の日本海側で見られますが、稀に伊豆でも見られるようです。見た目は非常にダンゴウオと似ているため、目視で区別するのは難しいでしょう。

北海道では食用にもなる!?【ホテイウオ】

七福神の布袋様のように、お腹が大きく出ていることから『ホテイウオ』と名付けられました。ダンゴウオ科ですが他の種類とは異なり、体長30cmほどにまで大きくなります。

うろこはなく、ゼラチンのようにブヨブヨした体で、表面はぬるぬるとした粘膜で覆われているのが特徴です。北海道では『ゴッコ』と呼ばれて親しまれており、鍋や汁物としてよく食されています。

体の固い突起がチャームポイント【イボダンゴ】

体の表面にトゲトゲとしたイボ状の突起が多数あることが名前の由来です。北海道の太平洋沿岸〜アメリカ西岸ワシントン州の海に広く分布しています。

体長は10cmほどで、他のダンゴウオ科と同様にお腹に大きな吸盤があります。茶色や深緑など、落ち着いた体色をしているのが特徴です。

ダンゴウオは自宅で飼育できる?値段と飼育方法について

「ダンゴウオを自宅で飼ってみたい!」と思う人も多いでしょう。結論、ダンゴウオの家庭での飼育は可能ですが、飼育難易度は高いです。

ここでは、気になる値段から飼育に必要な環境・餌・注意点まで詳しく解説します。

値段は1匹につき『数千円から1万円程度』

その可愛さから人気が高いダンゴウオですが、採集や飼育が難しいことから市場に流通しづらい魚です。そのため、価格は1匹あたり数千円から1万円程度と高くなっています。

入手先は基本的にネットショップやオークションです。特に鮮やかなカラーのダンゴウオは高額になる傾向にあります。

水温管理が最重要!飼育環境について

ダンゴウオは飼育が難しい魚です。特に水温管理には注意が必要といえます。冷たい海水を好む魚であるため、年間を通して水温を13〜15度に保たなければなりません。

そのため、強力な水槽用クーラーが必須です。また、水温が低すぎても弱るため、場合によっては水槽用ヒーターも用意すると安心でしょう。

水槽は30〜45cmほどのサイズで問題ありませんが、水温を維持するためにやや深めの水槽を準備するのがおすすめです。ダンゴウオがくっつけるよう、ライブロックや海藻を入れてあげましょう。

グルメで生き餌を好む

ダンゴウオは肉食性で生き餌を好みます。そのため、人工飼料を食べないことも多いです。飼育を始めた際は、まず生きたヨコエビやイサザアミなどを準備しましょう。

冷凍の餌や人工飼料でもスポイトやピンセットを使って、口元まで持っていってあげると食べる場合があります。このように、餌の確保や餌やりに手間がかかる可能性が高いのは注意点といえるでしょう。

混泳には不向き

ダンゴウオは泳ぎが苦手で小さな体をしているため、他の魚との混泳には向いていません。他の魚と一緒に入れると、餌にありつけない可能性が高いです。そのため、一緒に飼うならダンゴウオ同士で飼育しましょう。

癒しを与えてくれる魅力たっぷりなダンゴウオ

この記事では『海の天使』と呼ばれるダンゴウオの特徴や生態・飼育方法などを解説しました。まるまるとした体と吸盤という愛らしい見た目だけでなく、オスが卵を健気に守る習性があるなど、知れば知るほど奥深いダンゴウオ。

飼育には水温管理や生き餌の準備などハードルがありますが、その可愛さは毎日の癒しになること間違いなしです。ダンゴウオが展示されている水族館もあるので、直接見たい人はぜひ足を運んでみてください。