- 弱っている野鳥を見つけたら、まず自治体に報告する

- 勝手に保護したり、個人的に飼ったりするのは厳禁

- 野鳥には保護対象になる鳥と、ならない鳥がいる

- 野鳥は、自然の中でバランスをとりながら生活していることを忘れない

飛べなくなった野鳥を見つけて、放置はできない、どうにかして助けてあげたいと思う人から連絡が入ることがあります。春になって特に増えてくるのが、地面に落下した巣立ち雛を発見したというお問合せです。

あまり知られてないことですが、このような雛鳥はそっとそのままにしておくことが推奨されています。

巣立ち雛だけではなく、怪我をした野鳥を発見したときには、どのようにすれば良いのでしょうか。また、どのように接してあげると良いのでしょうか。

鳥から人に感染する病気は少ないのですが、それでも野鳥にふれるときには注意が必要です。今回は、当院で行っている野鳥保護の様子を全て公開します。

◆執筆・監修:日本橋動物病院

監修者

園田 開(そのだ かい)医師

日本橋動物病院の院長を務め、年間10,000匹以上の犬猫やその他の動物を診療している。動物病院での臨床経験は25年以上で、現在は皇居の警察犬担当獣医師としても活躍中。

まずは自治体への連絡が必要・野鳥保護の流れ

保護対象の野鳥を発見したら、自治体の担当(※1)に連絡します。担当者から、受け入れ可能な動物病院を紹介されますので、野鳥を運んでください。その後は、動物病院に一任します。動物病院では、検査・治療・リハビリなどを行い、最終的に放鳥されて終了です。

これから、この流れを詳しく解説します。

※1:東京都の場合には、都庁にある『東京都庁 環境局 自然環境部 計画課 鳥獣保護管理担当』など、自治体によって担当が異なる

自然界で生きている野鳥の環境

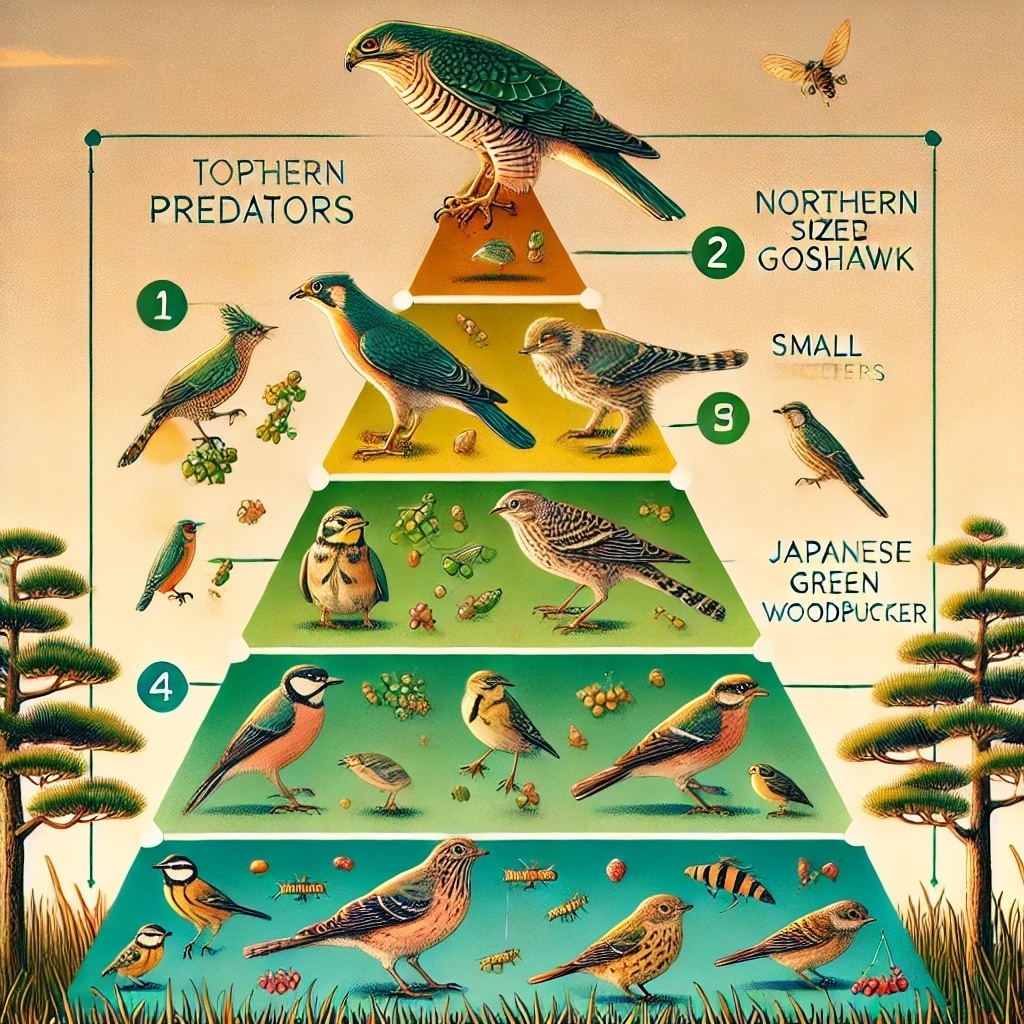

野鳥は、自然界のバランスの中で生きている動物です。

私たちの身近な動物は、犬や猫のような愛玩動物が第一にあげられます。他には、私たちの生命を支えてくれる牛・豚・鶏をはじめとする家畜も大切な存在です。

野鳥の生命や活動は、愛玩動物や家畜のものとは異なり、できるだけ人が手を出さずに見守る必要があります。

自治体の担当に連絡をする

あなたがどうしても保護を考える場合には、次の手順に沿って進めると良いでしょう。

野鳥の保護が必要かどうかを自治体の担当に連絡して尋ねます。すぐに手を出さないのは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で、野鳥の捕獲は禁止されているからです。

保護をする前に、都道府県知事の許可を得ることになりますが、この手続きは自治体の担当への電話連絡で行うことができます。

自治体への連絡先は、それぞれの自治体へ確認してください。『鳥獣保護 都道府県名』で検索することができます。

自治体からの回答

野鳥を発見した方が自治体の担当に連絡をした場合に、自治体からの回答で予想されるのは次の2つのパターンです。

- 発見場所に、そのまま置いておいてください(拾わないでください)

- 紹介する動物病院へ搬送してください

そのまま置いておいてくださいと言われると戸惑うでしょう。せっかく発見した野鳥をどうにか助けたいと思う人が大多数です。このまま放置したら、きっと生きてはいけない。そのような思いから、見放すことができないのが自然な気持ちでしょう。

自治体では、保護可能な野鳥と、保護対象ではない野鳥とを区別しています。例えば、カラスは、害鳥とされていて保護対象ではありません。各都道府県における害鳥は『害鳥 都道府県名』で検索してみてください。

保護可能な野鳥については、自治体の担当者から、受け入れ可能な動物病院を紹介されます。発見者は、受け入れ先の動物病院へ野鳥を搬送してください。

搬送された野鳥は、治療やその後の放鳥までを搬送された動物病院で過ごします。

保護した野鳥の食べ物を探す

野鳥は、見た目で簡単に判別できないことがあります。そのため、野鳥が運ばれてきた動物病院で、最初にすることは種類の特定です。野鳥の形や色などの特徴を確認しながら、何という種類の野鳥かを判別します。

野鳥の特定を慎重に行う主な目的は、エサを確認することです。どのような物を食べる野鳥なのかを調べて、命ある野鳥に、別の命を与えます。

連れて来られた野鳥は、体力を消耗し弱っているため、できるだけ早くに食べ物を与える必要があります。野鳥に何を与えたら良いのかを特定しない限りは、食べ物を与えられませんから、野鳥の特定は最優先で行われます。

野鳥の生命と活動

野鳥を保護した人から「野鳥も生きている命だから、助けられてよかった」という言葉を聞くことがあります。

しかし野鳥も、何かを食べなければ生きていけません。保護された野鳥を生かすために、犠牲になる命があることは、知っておいて欲しい大切なことです。

肉類を食べる野鳥が保護されたら、鶏ささみを与えることがあります。生きた魚を食べる野鳥には生きているドジョウを与えることもあり、昆虫を食べる鳥には飛び跳ねるくらいに動けるコオロギを与えることもありと、命が繋がっていることを考える場面です。

保護された野鳥の治療

保護された野鳥は、飼われている鳥と同じように治療を行います。治療の目的は、とにかく早く元いた環境に戻すことです。

人間から与えられる餌だけで野鳥の栄養を十分に満たすことはできません。自ら採食しなければ、健康を保つことは困難なのです。そのために必要なことが、できるだけ早く自分で食べ物を獲得できる環境に戻すことです。

命をつなぐための必要条件【餌の確保】

野鳥の命をつなぐために、餌の確保が最も重要です。肉を食べるなら、鶏ささみを与えますし、生きて泳いでいる魚しか食べないなら、ドジョウを仕入れます。虫を食べる鳥もいますから、何を食べるかを知ることが大切です。

果物や野菜を食べる鳥が運ばれてきたら、八百屋さんに走ります。難しいのは、生きた餌を用意しなければならないときです。

私の動物病院では、生きた魚としてドジョウは釣り餌屋さんから仕入れます。虫は、爬虫類の餌を取り扱っているお店から購入しますが、それでも野鳥の栄養としては十分ではありません。

なぜなら、野鳥が自然の中で食べているものは、あまりよくわかっていないからです。食べるとわかっているものを与えることはできますが、それだけでは中期的な栄養が不足することになります。

この事実からも、野鳥はとにかく早く自然に返して、好きな餌を獲れるようにする必要があるのです。

できるだけ快適に過ごすために【環境づくり】

鳥に必要な環境をできるだけ整えることは、餌の確保の次に重要なことです。水鳥は小さなプールを用意すると泳いでくれますし、その他の鳥は設置した止まり木の上で休んでくれます。

また、多くの鳥には温かい環境が必要です。保温するためのヒーターを用意したり、室内を暖かくするために、小さな温室を作ることがあります。

人が近くにいるだけで緊張するはずですから、覆いを作って、できるだけ静かな環境で過ごせるような工夫も大切です。

どんな治療が必要なのかを調べる【身体検査】

保護された野鳥は、飛べなかったり、怪我をしていたりしています。餌の確保の次に行うのが、身体検査です。身体検査をして、全ての異常箇所を把握して治療計画を立てます。

骨折をしている野鳥もいますし、傷を負っていることもあり、その程度もさまざまです。元気がなく痩せていて、身体検査だけでは、原因がはっきりとしないこともあります。そのような場合には、さらに詳しい検査が必要です。

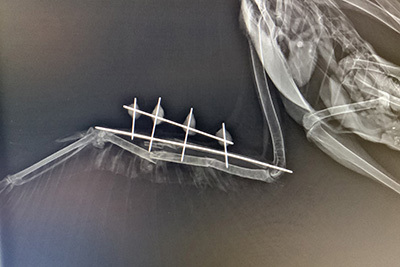

レントゲン検査や血液検査などをすることで、骨折の程度や弱っている原因がわかります。

弱った体を支える点滴など【補助治療】

野鳥は、保護されるまでの数日間、飲食ができていないことがあります。そのような場合に効果的なのが、点滴などの補助的な治療です。

皮下点滴という方法でビタミンやミネラルなどの栄養を与えます。脱水状態が改善され、元気を取り戻して活動的になることが多く、効果を実感できますが体を支えるエネルギーとしては食べ物が必要です。

点滴をしても、餌を食べないと体力は落ちていきます。

生きた餌を用意することは容易ではありませんが、用意しても食べてくれないと焦ります。人間を警戒する野鳥は、食べ物を与えても食べてくれるとは限りません。

食事を取らない野鳥の治療は、特に迅速に行って、できる限り早く自然の環境に戻すことを何よりも優先するようにしています。

キズの縫合や手術も【怪我の治療】

野鳥の怪我で多いのが、建物や車などにぶつかったときにできる傷や骨折です。傷のほとんどは、麻酔をかけて縫合します。また、骨折の場合は、特別な手術が必要です。

鳥の皮膚を縫う前には傷口を洗浄し、付いていた砂や汚れをきれいに落とします。縫うときに使うのは、自然に溶ける糸です。鳥の皮膚は、犬や猫に比べて薄いのですが、羽ばたいても大丈夫なように縫います。

傷口から骨が飛び出しているような骨折があり、感染の危険性があるために手術準備の段階で、丁寧に洗浄しなければなりません。鳥の体はとても軽いために、犬や猫の骨折治療で使うインプラントを鳥にも応用する場合には、できるだけ軽量のものを使います。

ここで言うインプラントとは、動物の体に入れる人工的な物のことです。骨折治療で使うインプラントには、折れた骨を固定するためのプレートやネジ(スクリュー)などがあります。

鳥の骨折治療は、創外固定と呼ばれる方法で行うのが一般的です。他には、インプラントとして軽量のチタンプレートを使って手術をすることがあります。

鳥の種類によって変わる【治療薬】

野鳥に薬を使うときにも、鳥の種類を把握しておかなければなりません。

鳥の種類によって、使える薬の種類が違ったり、使う量が違ったりするからです。水鳥と猛禽類でも違います。また、水鳥にも多くの種類があるので、ひとまとめにすることもできません。

鳥専用の薬は少なく、主に犬・猫そして人に使う薬で治療をします。このときに気をつけることは、薬の量です。動物病院では基本的に、どのような動物でも体重を測ってから、その都度薬の量を決めています。

鳥に使う薬の量に慎重になるのは、どのような鳥に使うのかだけではなく、鳥の体調やどのような病気なのかによって決定する必要があるからです。

治療後の野鳥はどうなるの?

治療が終わった野鳥は、自然へと戻されます。

先にお伝えしたように、野鳥にとって自ら採食することは、とても大切なことです。そのために、できるだけ早く自然に戻されます。人から与えられた食べ物だけで長期間健康を保つことは困難だからです。

鳥を放す場所は、鳥の種類や状態で決めています。鳥は飛んで移動することができるために、放鳥するところは安全で食べ物を獲得できそうなところであれば問題がないという考えです。水鳥は川に、その他の鳥は近くの林に放します。

全ての野鳥が治療後すぐに放せるわけではありません。中には長期間のリハビリが必要な野鳥もいて、そのような場合には自治体が指示する施設に運ばれます。

巣立ちビナとは、巣から落ちたり飛行練習中に運悪く人に捕まったり、保護されたりした鳥です。このような鳥は、飛ぶ練習をしないと、なかなか飛べるようにはなりません。親から離れてしまった鳥が自然に戻るためには、長い時間を要します。

また、人からは食べ物を絶対に受け取らなかったり、自然環境でないと何も口にしない鳥は、放鳥できるようになる前に力尽きることもあります。

野鳥保護の大変なところ

野鳥が運ばれてきたときに最も気を使うのは、餌のことです。それと、野鳥保護について、私個人の思いや体験を交えて紹介します。

野鳥が元気になるか、ならないかを分けるのは、餌を食べるかどうかです。そのために、野鳥の種類を特定して、どのような餌を食べるのかを確認します。

虫を食べる鳥もいれば、果物を食べる鳥、鶏ささみや生きて動いている魚を食べる鳥もいるので、餌を用意するだけでもひと仕事です。

果物や鶏ささみは、街中のお店で手に入りますが、虫は専門のお店で調達しなければなりません。そして、最も悩ませるのは、生きた魚を用意するときです。生きた魚としては、どじょうを用意するようにしています。

どじょうは、釣り餌屋で手に入れます。どじょうも飼育環境を整えないと長く生きてくれませんから、ぶくぶくとしたエアーを送りながら、水温調節した水の中で飼育しなければなりません。

私個人の思いとしては、野鳥のような野生動物を助けることは「命を救った」ということになるのだろうかという葛藤があります。その野鳥を救うために、鶏ささみを提供する鶏・虫・ドジョウのような生き物が必要だからです。

自然の中で生きてるものに手を差し伸べるときには、別の命の犠牲を伴うことも考えたい。そのような思いがあります。

骨折・ケガなど、野鳥の治療例

3羽の治療例を紹介します。1羽目は、カラスに突かれて怪我したフクロウ。2羽目は、釣り針が舌に刺さってしまったコスズガモ。最後の3羽目は、骨折をしたコサギです。それぞれ印象深い思い出があります。

治療例1 カラスにつつかれてケガをしたフクロウ

1羽目のフクロウは、東京駅の近くで保護された野鳥です。丸の内警察署の方が連れて来られました。フクロウは猛禽類と言われる鳥で、鋭い爪やくちばしを持っています。取り扱いには、注意が必要です。

鶏ささみを食べることがわかっているので、小さく切って与えると、勢いよく食べてくれました。餌を食べてくれたら、まずは安心です。体力の低下を防ぐことができます。

適当な太さの止まり木と、ちょうど体が収まるくらいの箱を用意しました。食事と、落ち着いて過ごせる環境を整えられたら治療開始です。

身体検査とレントゲン検査をして、見える傷や見えない怪我がないかを確かめました。問題は目の怪我だけのようです。そして、とても痩せています。

目の怪我を治療しながら、しっかりと食べさせて、体力の回復を補助しました。目の怪我が治り、飛ぶ力が回復するまで約1か月。その後、どこに放鳥するかという難しい問題が残りました。

東京の都心で保護されたフクロウは、どこから来たのでしょうか。できるだけ元の環境に戻してあげたいところです。保護された丸の内警察署は、皇居の近くにあります。皇居なら、都心でも自然が多いので、フクロウが生息していても不思議ではありません。しかし、皇居に連れて行って放すことは難しいでしょう。

フクロウは、どこまでも飛んで行けるほどに回復しましたから、皇居近くでできるだけ自然が多いところに放しました。もしかしたら、自分の古巣に戻ったかも知れません。

治療例2 釣り針が口の中に刺さってしまったコスズガモ

2羽目は、コスズガモです。このカモは、口から釣り糸が出ていて、釣り針がどこかに刺さっているだろうということで連れて来られました。

犬や猫だと、釣り針が食道や胃に刺さっていることがあります。カモの口を開いてみると、見えるところ、舌に釣り針が刺さっているのが見えました。

まずは口から出て絡まっている釣り糸をハサミで切って短くしてから、舌に刺さっている釣り針を取り除きます。釣り針を取り除いた後は、舌にも口の中にも異常がないことが確認できました。

連れて来られた日に、すぐに処置をして放鳥できた治療例です。

治療例3 足を骨折したコサギ

明らかに足を骨折しているサギが運ばれてきました。

コサギと呼ばれるサギで、魚や昆虫を食べます。釣具屋さんで生きたドジョウを買って与えると、野生動物のとても機敏な動きで、ドジョウを捕えていました。エサを食べてくれると、ひとまずは安心です。

レントゲン検査で、足の骨折には手術が必要なことがわかりましたので、創外固定という方法で手術を選択しました。鳥の全身麻酔と整形外科的な手術は、動物病院でも特殊な治療です。

傷口をキレイに洗浄してから手術をし、骨折の整復手術を来ないました。骨折治療の後、治るまでに長めの日数がかかる場合には、自治体から紹介されるリハビリ施設に鳥を移すことがあります。

このコサギも、手術後はリハビリ施設へお願いしました。

自然の中で生きる命と、その背景を忘れずに

傷ついた野鳥に手を差し伸べるとき、その傷が人間によるものであれば「ごめんなさい」の気持ちを込めて治療し、できるだけ早く元の生活に戻してあげたいと思います。

しかし野鳥が弱っていたとしても、その弱ってしまった原因が人間の関与がなく、自然なものであればそのままの流れに後を委ねることも考えたいところです。

発見した命を大切にしたい、消えそうな命を見捨てるわけにはいかないというのは、多くの人に共通する思いでしょう。

そのようなとき、目の前にある命だけではなく、背景に広がる『食べる・食べられるの関係』を意識して自然界で行われている生命の営みにも目を向けてみてください。

例えば、フクロウを助けるとしたら餌としてネズミや小さい鳥を与えますし、鶏ささみを与えることもあります。命の尊さを思うと、フクロウやネズミ・小さな鳥・鶏の命に優先順位はつけられません。

獣医師として、保護されたフクロウに鶏ささみを与えながら思うところはありますが、託された命には懸命に向き合いたいという信条を持って日々治療にあたっています。