- アイアイやハダカデバネズミなど、特異な形態や行動を持つ動物が多数存在する

- 人間の活動による環境変化や乱獲の影響で個体数が減少している

- 各国で動物たちの保護活動が進む一方、さらなる認知拡大と環境保全が求められている

「地球にはまだまだ知られざる動物がたくさんいる」とはいえ、日常的に目にする生き物と比べると、マイナー動物たちの情報はとても少ないものです。

しかし、そうしたマイナー動物こそ独特の進化を遂げ、不思議な生態や個性的な特徴を持っています。本記事では、哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類の3つのグループに分け、厳選して紹介します。

いくつ名前を知っている?珍しい哺乳類 3選

不思議な姿や生態を持つ哺乳類3種類を紹介します。なかには「名前は聞いたことがあるけれど、姿は思いつかない」というような動物や「名前すら聞いたことがない」という珍しい動物も。ここで新しく覚えてみましょう。

保護の最優先対象になっている【アイアイ】

アイアイはマダガスカル島固有の霊長類で、その姿はサルというよりもコウモリやネズミに似ているとも言われます。

最大の特徴は、極端に細長い中指です。この中指を樹木の皮や幹に当てて軽く叩き、その反響音から木の内部に潜む幼虫などを探し出すタッピング行動はとてもユニーク。発見した虫は、そのまま長い指でほじり出して食べます。また、大きな耳を持ち、夜行性ゆえに暗闇でも昆虫の微かな音を聞き逃さない優れた聴覚を持つと考えられています。

一方で、その奇怪な外見や生息環境への依存度の高さから、地元では不吉な存在と誤解され、駆除対象となることもあります。加えて、マダガスカル特有の森林破壊が深刻化しているため、生息地の減少が進んでいるのです。

こうした背景により、アイアイは絶滅危惧種として保護活動の最優先対象となっており、保全のための研究や啓発活動が活発化しています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Daubentonia madagascariensis |

| 生息地 | マダガスカル島 |

| 特徴 | 極端に長い中指を使って樹木内部の昆虫を掻き出す |

| 食性 | 果実・昆虫・樹液など |

| 保全状況 | 絶滅危惧種(IUCNレッドリスト) |

研究モデルとしても貴重な存在【ハダカデバネズミ】

ハダカデバネズミは、地上ではまったく見ることのない、地下トンネルを巧みに掘り進みながら生活するユニークな哺乳類です。体表にはほとんど毛がなく、ピンク色の肌がむき出しになっているため、ネズミというより爬虫類のような見た目が印象的。

さらに特筆すべきは、アリやハチのように女王を中心とした真社会性を構築している点で、哺乳類では極めて珍しい生態と言えます。

加えて、痛みを感じにくい神経システムやガンに対する強い抵抗性など、人類の医療やバイオ研究においても大変貴重な研究モデルとなっています。このように見た目のインパクトだけではなく、科学的・医学的にも重要な動物として近年ますます注目度が高まっています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Heterocephalus glaber |

| 生息地 | 東アフリカ(ケニア・エチオピア・ソマリアなど) |

| 特徴 | ほぼ毛がなく、女王と働く者で構成される『真社会性』をもつ珍しい哺乳類 |

| 食性 | 地下茎や塊根など植物性の餌 |

| 保全状況 | 現在危機的状況にはないが、生息域の開発や気候変動が懸念 |

硬いウロコで全身が覆われている【パングリン(センザンコウ)】

パングリンは、哺乳類でありながら体を硬いウロコで覆っている非常に珍しい生き物で、世界で唯一そのような姿を持つ哺乳類とされています。これらのウロコは爪や髪の毛と同じ『ケラチン』からできており、敵に襲われると体を丸めてウロコを外側に突き出すことで捕食者から身を守ります。

残念ながら、中国やベトナムなどではパングリンのウロコが薬用や装飾品として高額取引の対象となり、密猟・密輸が後を絶ちません。さらに生息地の森林破壊も拍車をかけ、世界で最も違法取引される哺乳類とも言われています。

国際的な保護の枠組み(ワシントン条約附属書I)で取引が厳しく規制されているものの、未だ絶滅の危機からは脱していません。このように、パングリンは地球上で独自の進化を遂げた希少な哺乳類であると同時に、人間の活動による深刻な影響を強く受ける象徴的な存在でもあります。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Manis 属(アジア・アフリカに8種) |

| 生息地 | アジア・アフリカの熱帯林やサバンナ |

| 特徴 | 全身を覆うウロコ(ケラチン質)で身を守り、危険時には丸くなって防御 |

| 食性 | アリやシロアリなどの昆虫 |

| 保全状況 | すべての種が絶滅危惧種に指定(密猟・密輸の深刻化) |

動物園でもなかなか見ることのできない珍しい鳥類 3選

世界中には飛べない鳥が意外にたくさんいることに驚きます。飛べないからこそ、環境の変化で数を減らしている鳥類も多く、人間の保護活動のあり方を考えさせられます。

飛べないオウム【カカポ】

カカポは、ニュージーランド特有の進化を象徴する鳥で、飛べないオウムとして知られています。体重が3〜4kgほどになる大型のオウムで、翼はあるものの筋肉が発達していないため、空を飛ぶことはできません。代わりに森の地面をゆっくりと歩き回りながら、果実や花・種子などを食べて生活する夜行性の鳥です。

もともとニュージーランドには哺乳類の捕食者が存在せず、外敵の少ない環境で進化した結果、飛行能力を捨て、長寿(推定で50年以上生きる個体も)を獲得したと言われています。

しかし、人間が持ち込んだネコやイヌ、ネズミなどの外来捕食者により、その個体数は激減。現在は少数が保護区に移され、徹底した保護プログラムが行われています。

非常に警戒心が薄く、人間に対して好奇心旺盛な性格を見せることもあり、その愛らしい姿から世界中の野生動物ファンに注目されていますが、その反面、生存が極めて危うい種でもあるのです。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Strigops habroptila |

| 生息地 | ニュージーランド |

| 特徴 | 世界唯一の『飛べないオウム』 非常に長寿で体重が重い |

| 食性 | 果実・種子・花蜜などの植物性 |

| 保全状況 | 深刻な絶滅危惧種 |

ニュージーランドの国鳥【キーウィ】

キーウィはニュージーランドの“国鳥”とされる存在ですが、他国では意外と知られていないマイナーな鳥です。やはり哺乳類捕食者のいない環境で進化を遂げた結果、翼が退化し、ほとんど飛べないという特徴があります。体表の羽毛はまるで柔らかな毛皮のように見え、鳥類で一般的な“羽”という印象からはほど遠い独特の質感を持ちます。

さらに大きな特徴として、くちばしの先端近くに嗅覚のセンサーがあることがあげられます。鳥類は視覚が発達している一方、嗅覚は弱いとされるケースが多いのですが、キーウィに関しては地中に潜むミミズなどを嗅ぎ分けるほど敏感な嗅覚を備えています。

こちらもカカポ同様に、外来生物による捕食や森林開発により生息数が大幅に減少。複数の種が深刻な絶滅危機に瀕しているため、ニュージーランド政府や地元コミュニティが一体となって保護活動を展開しています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Apteryx 属 |

| 生息地 | ニュージーランド |

| 特徴 | 小型で飛べない。羽毛が毛のようにフワフワで、嗅覚が非常に発達 |

| 食性 | ミミズ・昆虫・果実など |

| 保全状況 | 種によって絶滅危惧種が多い |

大型で動かない鳥【ハシビロコウ】

ハシビロコウはその巨大なくちばしと無表情な風貌が印象的な大型の鳥です。その大きさは高さ1.2〜1.5m、体重5〜7kgにも達し、動かないときはまるで置物のように微動だにしない姿勢を保ちます。

くちばしは、幅が広く先端は鋭い鉤(かぎ)状になっており、一撃で魚や小型のワニさえ捉えることができるほど強力です。アフリカの大型湿地に依存して暮らしているため、生息環境の破壊や干拓、さらにはペット需要による密猟が深刻な問題となっています。

近年は動物園やメディアで紹介される機会が増え、そのクールな立ち姿が人気を集めていますが、現地では厳しい生息環境の変化に直面している鳥でもあるのです。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Balaeniceps rex |

| 生息地 | アフリカ東部・中部の湿地帯(スーダン南部・ウガンダ・タンザニアなど) |

| 特徴 | 大きなくちばしと堂々たる体躯、長時間微動だにしない姿勢で『動かない鳥』として有名 |

| 食性 | 魚・両生類・小型の哺乳類など |

| 保全状況 | 生息地の湿地破壊や密猟により絶滅危惧種に近い扱い |

その姿が特異な珍しい爬虫類

爬虫類と聞くと、それだけであまり身近なイメージはないかもしれませんね。ここではそんな爬虫類の中でも、特に珍しい生き物を紹介します。

世界で最も特異な姿のワニ【ガビアル】

ガビアルは、世界でも最も特異なワニの一種として知られ、その細長い『鼻』とも言える吻部(口の周りの部分)が特徴的です。成熟したオスは先端に球状の隆起ができるなど、非常にユニークな外見を持ちます。牙のように鋭い歯を多数持ちますが、主に魚に使われるものであり、人間を襲うことは稀とされています。

しかしながら、インド亜大陸の急激な人口増加と河川開発によって、生息地である大河や湿地が縮小。さらに漁業用の網や水質汚染などが原因となってガビアルの生存を脅かす要因が増え、1970年代には数百頭にまで個体数が激減したという報告があります。

近年は保護区の設置や人工繁殖による再導入プログラムが行われ、少しずつ個体数は回復傾向にありますが、未だに油断を許さない状況です。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Gavialis gangeticus |

| 生息地 | インド亜大陸の大河(ガンジス川、ブラマプトラ川など) |

| 特徴 | 非常に細長い吻(口先)を持つワニの仲間。歯数が多く、主に魚を捕食 |

| 食性 | 魚が主食 |

| 保全状況 | 絶滅寸前の危機にある(IUCNレッドリスト:Critically Endangered) |

不思議な生態を持つ珍しい両生類 3選

両生類というと、短い手足にしっかりした指を持つ生き物が多く、魚から進化する過程を見るような生き物も多数います。ここでは名前すら聞いたことのないような珍しい両生類や、稀有な生態をもつ両生類たちを紹介します。

小さな手足に指が3本【ミツユビアンフューマ】

ミツユビアンフューマは、ウナギにそっくりな細長い体を持つ両生類の一種です。最大で1m近くまで成長する個体もあり、皮膚はぬるぬるとした質感で、前肢と後肢はどちらも非常に小さく、指が3本ずつという特異な外見が特徴的。

一日の多くを水中や泥の中で過ごし、陸上にはめったに出てこないため生態観察が難しく、詳細がまだ完全には解明されていないとされています。食性は肉食寄りで、小魚・甲殻類・ミミズなどを丸呑みする形で捕食します。環境適応度は高く、ある程度水が干上がっても泥中に潜んで生き延びることができると言われています。

一方、湿地開発や水質汚染が進むと生息域が失われるため、地域によっては個体数が減少傾向にあり、保全への配慮が求められています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Amphiuma tridactylum |

| 生息地 | アメリカ南部の湿地帯 |

| 特徴 | ウナギのように細長い体に小さな手足があり、指が3本 |

| 食性 | 昆虫・小魚・両生類・甲殻類など |

| 保全状況 | 安定している地域もあるが湿地破壊には注意が必要 |

世界最大級の両生類【オオサンショウウオ(チュウゴクオオサンショウウオ)】

チュウゴクオオサンショウウオは、世界最大級の両生類として知られ、体長が1.8m近くに達する個体が報告されることもある圧倒的な存在感を誇るサンショウウオです。日本の特別天然記念物であるオオサンショウウオと同属で、非常に近縁ですが、中国大陸に分布するものは更に大型化する傾向が強いとされています。

その大きさ故に捕食者はほぼ存在しないものの、人間による食用や薬用の需要が古くからあり、乱獲が後を絶ちません。また、渓流のダム化や水質汚染、森林破壊による適切な産卵場の喪失も深刻です。近年は中国政府も保護政策を強化しており、人工繁殖を行いながら野生への再導入を試みるプロジェクトが進められています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Andrias davidianus |

| 生息地 | 中国中南部の渓流や河川 |

| 特徴 | 世界最大級の両生類で体長1.5mを超えることも。日本のオオサンショウウオの近縁種 |

| 食性 | 魚・カエル・小型の哺乳類など |

| 保全状況 | 絶滅危惧種(食用・薬用の乱獲、生息地破壊が大きな問題) |

-1-1-1-scaled.jpg)

平たい葉っぱのような体を持つカエル【ピパピパ】

ピパピパは、一見すると枯れ葉のように平たい体が特徴の水生ガエルで、アマゾン流域などの淡水域に生息しています。その独特の外見だけでもインパクト十分ですが、最も有名なのは繁殖形態の特殊さです。メスは産卵時にオスの助けを借りながら、自身の背中に卵を一つ一つ埋め込むように産みつけていきます。

その結果、背中にある無数の小さなくぼみの中で卵が孵化し、オタマジャクシの段階を皮膚内で過ごし、最終的には小さなカエルの姿で母ガエルの背から這い出てくるのです。

この不思議な繁殖方法ゆえ、科学的にも非常に興味深い研究対象となっています。食性は主に水中の小型生物を吸い込み捕食する形態で、長い舌を使わない点も普通のカエルとは異なります。

現在はアマゾン地域の森林破壊や水質汚染が深刻化しているため、局所的に生息数が減少しているとの報告もあり、将来的な保護対策が必要とされる両生類の一つと言えます。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Pipa pipa |

| 生息地 | 南米(アマゾン川流域など)の淡水域 |

| 特徴 | 平たくて葉っぱのような体形、背中に卵を埋め込んで保護する特殊な繁殖形態 |

| 食性 | 小型の水生生物(昆虫や甲殻類など) |

| 保全状況 | 地域によっては個体数が減少、環境破壊により局所的な危機が懸念 |

自然の作るアートのような珍しい魚類 3選

深海は、まだまだ人智を超えた未知の領域です。謎だらけの深海で生きる魚たちは、その姿も私たちの知る『魚』とは少し趣が違います。日の光の差さない、莫大な水圧のかかる環境で生きる魚たちは、どのような姿で、どのように生活しているのでしょうか。

透明な頭を持つ魚【デメニギス(バレルアイフィッシュ)】

デメニギス(バレルアイフィッシュ)は、深海に生息する極めて珍しい外見を持った魚として有名で、頭部がまるごと透明なドーム状になっているのが最大の特徴です。この透明ドームの中には、左右に独立した球状の眼球が浮かんでいるかのように配置されており、外敵や獲物を視認しやすいよう眼球を自由に回転させることができます。また、透明部分に光を通すことで、暗い深海でも効率よく光を捉え、上方から降ってくる餌を探すと考えられています。

深海生物は研究データが限られていますが、この魚の発見は深海探査技術の進歩によって映像が撮影されたことが大きいです。深海トロール漁や海底資源の開発が進むと、デメニギスの生息域に悪影響が及ぶ可能性もあり、今後の保全状況の把握や生態調査が課題となっています。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Macropinna microstoma |

| 生息地 | 北太平洋の深海域(600〜800mほどの深さ) |

| 特徴 | 透明な頭部のドームを持ち、内部に球状の眼が浮かんでいるように見える |

| 食性 | 小型クラゲやプランクトン・小魚など |

| 保全状況 | 深海生物のため詳細不明だが、漁業影響や海洋汚染が懸念される |

ほぼゼラチンでできた深海魚【ブロブフィッシュ】

ブロブフィッシュは『世界一醜い生き物』として取り上げられたことがきっかけで一躍有名になった深海魚です。深海では周囲の高圧に合わせて体を保つために、骨格や筋肉が非常に少なく、ほとんどゼラチン状の組織で構成されています。そのため、水圧が低い海面近くや陸上に引き揚げられると顔が垂れ下がったような姿になってしまうのです。本来、深海の水圧環境下ではもう少し普通の魚に近い体形を保っているとされます。

主な生息域はオーストラリア近海の深海底で、餌となる底生生物を待ち伏せして吞み込む形で生活していると考えられています。深海トロール漁などの漁具に混獲されるケースが多く、生息数や詳細な生態に関してはまだ不明な部分が多い魚です。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Psychrolutes marcidus |

| 生息地 | オーストラリア南東部〜タスマニア付近の深海 |

| 特徴 | ゼラチン質の体を持つ深海魚。水圧がない場所では『顔が垂れ下がった』ように見える |

| 食性 | 底生の甲殻類や小型生物 |

| 保全状況 | 深海漁業の混獲による個体数減少が懸念される |

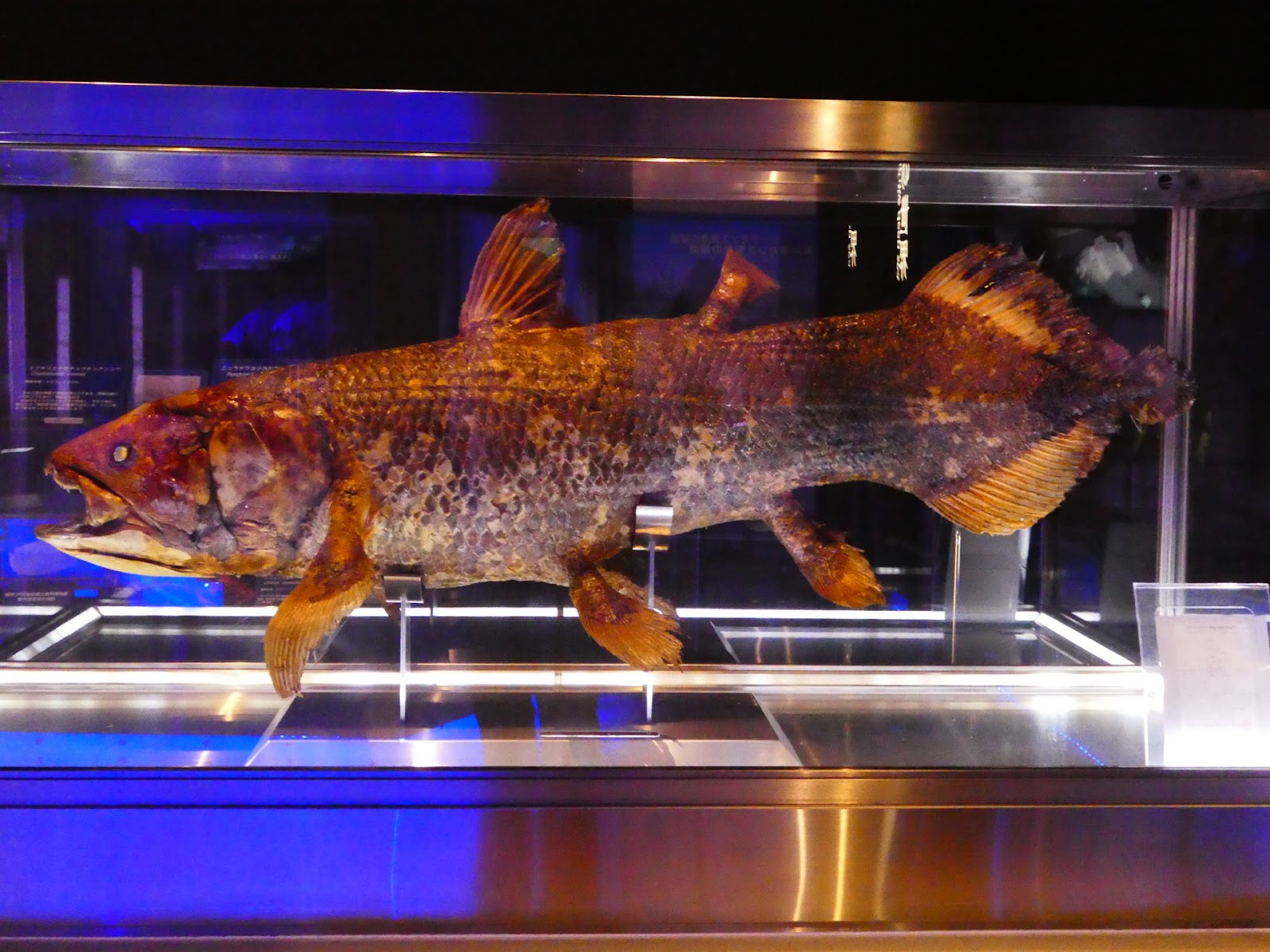

3億年前から姿の変わらない古代魚【シーラカンス】

シーラカンスは、恐竜が出現するよりも前の約3億年前から姿をほとんど変えずに現代まで生き残ったとされる非常に貴重な古代魚です。かつては絶滅したと考えられていましたが、1938年に南アフリカ沖で再発見され、世界中を驚かせました。その後、インドネシア沖でも別種のシーラカンスが確認され、2種の現生シーラカンスが知られています。

特徴的なのは、ヒレが脚のように肉質化していることと、背骨が軟骨でできている点です。これは魚類から両生類への進化を研究する上で重要な手がかりを与えるとされ、多くの科学者の関心を集めました。

しかし生息水深が深く、洞窟付近で隠れる習性があるため、観察や研究が困難な魚でもあります。生息数は非常に少なく、乱獲や観光目的のダイビングなどによるストレスが懸念され、各国が国際的な条約の下で保護を進めています。

『生きた化石』としてメディアでも取り上げられることが多く、深海や古代生物のロマンを象徴する存在でもあります。

| 項目 | 情報 |

| 学名 | Latimeria chalumnae(アフリカシーラカンス)、Latimeria menadoensis(インドネシア) |

| 生息地 | 約3億年も姿を変えずに生き延びた『生きた化石』と呼ばれる古代魚 |

| 特徴 | ゼラチン質の体を持つ深海魚。水圧がない場所では『顔が垂れ下がった』ように見える |

| 食性 | 魚・イカ・甲殻類など |

| 保全状況 | 絶滅危惧種。生息数はごく限られ、国際的に保護されている |

人間の影響で数の減った動物たちを守ろう!

本記事では、独特の進化や生態を持つ世界のマイナー動物を紹介しました。彼らは森林や砂漠、深海など多様な環境に適応し、奇妙な外見や特殊な行動を進化させてきましたが、人間の活動による環境変化や乱獲の影響で個体数が減少しています。絶滅の危機にある種も多く、国際的な保護が求められています。

また、まだ解明されていない生態が多く、科学や医療の研究にも大きな可能性を秘めています。人目に付きにくい存在だからこそ、その貴重さを知ることが生物多様性を守る第一歩になります。今回紹介した動物たちをきっかけに、彼らが暮らす環境や保全活動にも目を向けてみましょう。