- カエルアンコウは温帯~熱帯地方に生息する海水魚

- 体色の個体差が激しく、周囲の環境にカモフラージュしている

- 頭の上の疑似餌を使って獲物をおびき寄せて食べる

電光石火の早業で小魚を丸飲みにする獰猛なハンター、カエルアンコウ。その一方で可愛らしい見た目と美しい体色をしており、水族館やスキューバダイビングで人気の魚です。

今回はそんなカエルアンコウの特徴や生態について詳しく解説していきます。

カエルアンコウってどんな生き物?

カエルアンコウの基本情報を紹介します。まずはカエルアンコウがどんな生き物なのかをみていきましょう。

カエルアンコウは海水魚

ぷっくりとした体形とユニークな顔立ちが特徴のカエルアンコウは、アンコウ目カエルアンコウ科に属する海水魚です。15cmほどのものから、大きくなる種類で40cmほどになります。

種類によってはもちろん、同じ種類の中でも色や模様がさまざまで、中には毛むくじゃらの種類までいます。これは周りの環境に擬態するためです。可愛らしい見た目と美しさから、特にダイバーに人気の魚です。

昔はイザリウオと呼ばれていた

かつてカエルアンコウは『イザリウオ』という和名が付けられていました。しかし、この呼び名には身体障がいを連想させる表現が含まれていたため、2007年に『カエルアンコウ』へと改名されました。現在では『歩くように移動する姿がカエルに似ている魚』として、その特徴を前向きに表す名前が使われています。

カエルアンコウの生息地と生息環境

カエルアンコウは世界中の温帯から熱帯地方の広い範囲に分布し、比較的浅い場所に生息しています。日本でも、伊豆半島や四国、沖縄など各地の沿岸域で見られます。岩場やサンゴ礁、海藻の生い茂る海底など、身を隠しやすい場所を好んで生活するのが特徴です。

『アンコウ』と聞くと、お鍋に入れる深海魚のアンコウを思い浮かべる人も多いかもしれません。カエルアンコウは深海には生息せず、100mより浅い水深に生息しています。

カエルアンコウは何を食べる?天敵はいるの?

カエルアンコウの主な餌は小魚や甲殻類です。完全に肉食性で、時には自分の身体と変わらない大きさの獲物まで食べます。

天敵としてはウツボやハタ・サメなどの大型肉食魚があげられます。しかし周りの環境にカモフラージュしているので、なかなか見つからないでしょう。

カエルアンコウならではの生態とは?

ここではカエルアンコウならではの生態や行動を紹介します。厳しい海の世界で生き抜くための戦略をみていきましょう。

ヒレを使って歩くように移動する魚

カエルアンコウは、胸ビレと腹ビレがまるで手足のように発達しており、岩の上を歩くように動きます。この動きは、まるで海底を這う小動物のようです。また急いで移動するときは、口から水を飲み込み、鰓孔からジェット噴射のように水を出してビューっと進みます。

いずれにしても、普通の魚のように、尾びれを使って泳ぐことはあまりありません。どちらかと言えば、泳ぐのが苦手な魚です。

獲物に警戒されない擬態方法

カエルアンコウは擬態の名人としても知られています。一般的に擬態と聞くと、捕食者から逃げるためと思われがちです。カエルアンコウは違い、自分の餌となる生き物にバレないための擬態と考えられます。まさか魚がいると思わず近づいて活きた獲物を捕らえるのです。

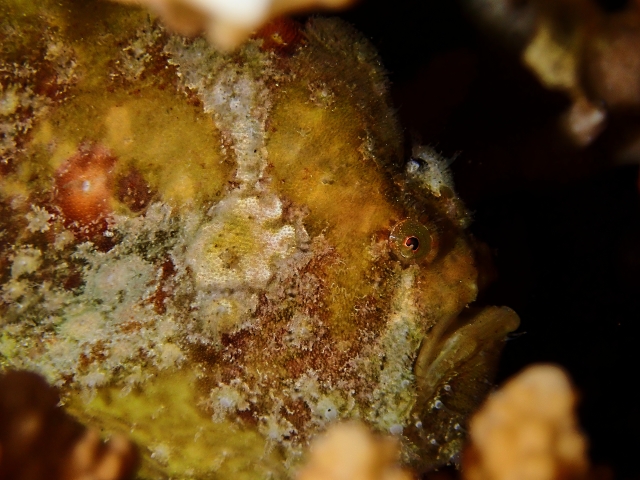

カエルアンコウが擬態するのは、カイメン・ソフトコーラル・海藻・岩肌などさまざまです。種類によって周りに合わせてジワジワと体色を変えるものもいれば、自分の体色に合わせた環境を選ぶものもいます。

疑似餌を使って小魚を誘い、丸のみする

カエルアンコウの頭には、エスカ(疑似餌)と呼ばれる突起があり、これを動かすことで小魚をおびき寄せます。そして獲物が近づいた瞬間、口を大きく開き、吸い込むように丸のみします。そのスピードは0.006秒といわれ、海の生き物の中でも屈指の捕食速度です。

時には自分と同じくらいの大きさの生き物すら食べます。自分から餌を探しに動き回らないカエルアンコウにとって、獲物が近づいてきた千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかないのです。

多彩なカエルアンコウ 代表的な5種類を紹介

カエルアンコウの仲間は世界中に約50種類確認されています。その中で日本に生息する個性豊かな5種類を紹介します。

定番種のカエルアンコウ

日本近海でもっともよく見られるのが、カエルアンコウです。最大で20cm前後、黄・茶・黒など体色はさまざまで、中には縞模様が入る個体、皮弁が発達した個体もいます。カエルアンコウの中では珍しく、砂地にいることが多いです。

カモフラージュ名人のベニカエルアンコウ

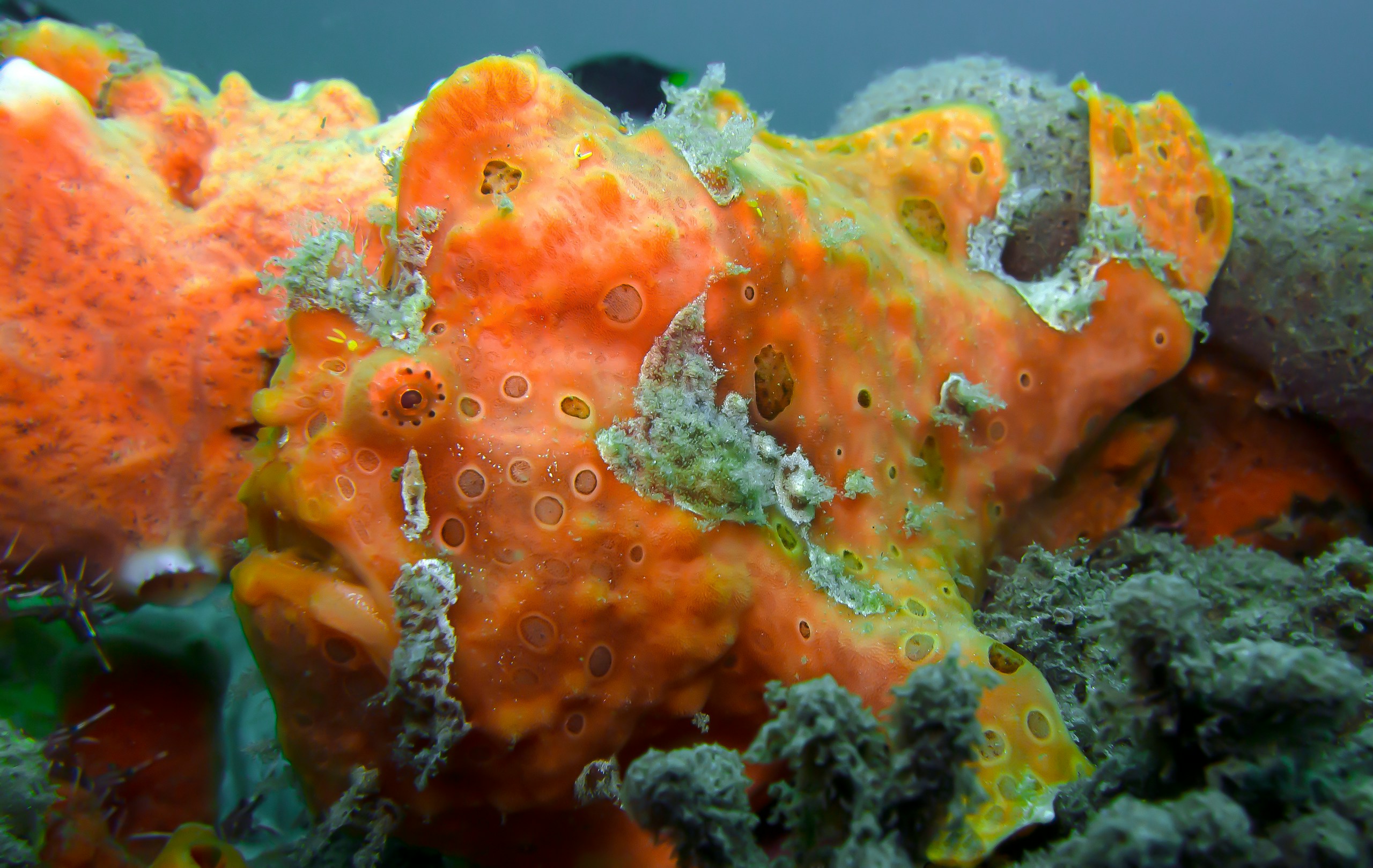

ベニカエルアンコウは、伊豆半島など温帯域に多い種類です。名前の『紅』とつきますが、紅色以外にもオレンジや黄色・クリーム色などさまざまな体色の個体がいます。さらにさまざまな模様が入り混じり、カモフラージュがとても上手です。背びれの付け根辺りに、眼状斑があることでほかの種類と見分けられます。

ダイバーに大人気のクマドリカエルアンコウ

クマドリカエルアンコウは、白地や黄色地に赤い模様が入る個体や、黒字に黄色い斑点模様が入る個体などがいます。歌舞伎役者の隈取のような模様から名づけられました。美しい個体が多く、ダイバーから『シロクマ』『クロクマ』などの愛称で呼ばれ、非常に人気が高いです。

個体差が激しいイロカエルアンコウ

イロカエルアンコウは、体色の変化が豊かなカエルアンコウの仲間です。周囲の岩やカイメンに合わせて色を変えることができ、黄色や赤・オレンジ・黒・白・紫など色彩の幅がとても広いです。オオモンカエルアンコウに似ていますが最大でも15cmほどにしかなりません。

まるで岩のようなオオモンカエルアンコウ

オオモンカエルアンコウは、カエルアンコウの中でも最大級で、体長40cmを超える個体も存在します。体はごつごつとし、じっとしているとまるで岩のようにも見えます。周囲に合わせて体色を変えることができ、カモフラージュ能力が非常に高いです。

カエルアンコウを観察するには?飼育もできるの?

カエルアンコウをさらに知りたいと思ったら、実際に観察してみるのがおすすめです。水族館や海で観察したり、実際に飼育したりするとよいでしょう。

まずは水族館に見にいってみよう

カエルアンコウの魅力を身近に感じたいなら、まずは水族館がおすすめです。多くの施設で展示されているのでじっくりと観察してみましょう。水槽内のレイアウトに擬態していることもあるので、どこに隠れているのか探すのも楽しみのひとつです。

スキューバダイビングでも観察できる

カエルアンコウはスキューバダイビングで人気の魚です。関東以南のダイビングポイントであれば、各地で観察できます。人気のクマドリカエルアンコウは季節来遊漁なので、夏以降がおすすめです。

カエルアンコウは逃げることがほぼないので、じっくりと観察できるのが嬉しいです。とはいえ、観察の際はストレスを与えないよう、適度な距離を保ちましょう。

難易度は高いけど飼育は可能!

カエルアンコウは飼育も可能ですが、初心者には少し難易度が高めです。カエルアンコウの飼育が難しい理由はその食性です。野生では、いつ獲物に出会えるか分からない環境で生き、チャンスを逃さぬよう自分と同じ大きさの魚ですら丸のみします。

水槽では定期的にエサがもらえるため、体のリズムや代謝が狂いやすくなります。栄養過多や消化不良で突然死することが多いのです。長期飼育には十分な知識と観察が欠かせません。

不思議な生態のカエルアンコウの魅力に迫ろう

丸っこい体に愛嬌のある顔を持ちながら、魚を一瞬で丸飲みするどう猛さを併せ持つカエルアンコウ。ヒレで歩き、体の色を変え、疑似餌で獲物を誘うその姿は、厳しい海の中を生き抜くための戦略です。かわいらしい見た目の奥にある合理的な生態は、自然の多様さを教えてくれます。機会があれば、カエルアンコウを観察し、その魅力を直接感じてください。