- ハリセンボンはトゲを持ったフグの仲間

- 毒を持たず、食用にする地域もある

- 日本には7種類のハリセンボンの仲間が生息している

トゲだらけで丸く膨らむ、ちょっとユーモラスな姿が印象的なハリセンボン。水族館で一度は見たことがあるという人も多いのではないでしょうか。この記事では、そんなハリセンボンの特徴や生態、日本にいる種類紹介まで、わかりやすく紹介します。

ハリセンボンはどんな生き物?生息地や大きさも紹介

ハリセンボンはフグの仲間

ハリセンボンはフグ目ハリセンボン科に属する海水魚です。種類にもよりますが、体長は15cmほどのものから、1m近くになるものまでいます。丸みを帯びた体型と、名前の由来になった全身に並ぶトゲが特徴的です。

ハリセンボンはフグの仲間ですが、少し異なるグループに属します。大きな違いは、その『トゲ』の有無です。フグは滑らかな皮膚を持つのに対し、ハリセンボンは全身に鋭いトゲを備えています。

ハリセンボンの生息地や生息環境

ハリセンボンは太平洋・インド洋・大西洋の熱帯から温帯域にかけて広く分布しています。日本では沖縄や九州などの南方でよく見られるフグです。岩礁やサンゴ礁など、隠れ場所の多い環境を好みます。

近年では温暖化の影響か、生息域が北上しています。実際、2023年には北海道でハリセンボンが採集されました。これは過去に例がない北限記録とされ、専門家の間でも注目されています。

夏に黒潮に乗ってやってくる『死滅回遊魚(※1)』の代表としても知られており、秋以降には水温低下により死んでしまう個体も多く見られます。

※1:本来は暖かい海域に生息する魚が、暖流に乗って寒い海域に運ばれてしまい、水温の低下に耐えられず死んでしまうことがある。そういった魚を死滅回遊魚という。

ハリセンボンの食性と天敵

ハリセンボンは肉食性で、貝や甲殻類など、小型の生き物を主に食べています。強靭な歯で殻を噛み砕くことができるため、硬い殻を持つ貝やカニなども好物です。

天敵としては大型の魚類やサメ、ウツボなどがあげられます。膨らでトゲを立てて防御することで、ある程度身を守ることが可能です。

ハリセンボンの特徴

ここでは、ハリセンボンならではの形態や性質・毒の有無・食文化との関係について詳しく解説します。

ハリセンボンは本当に針が1,000本ある!?

『針千本』と書いてハリセンボン。名前からすると1,000本のトゲがありそうですが、実際には300〜400本程度です。数としては1,000本には届かないものの、その見た目のインパクトから名付けられたと考えられます。

これらのトゲは普段は寝ており、外敵の気配を感じると一斉に立てて防御します。その姿はまるでハリネズミやヤマアラシのようです。陸上にも海中にも同じような防御をする生き物がいるのは、なんとも不思議ですね。

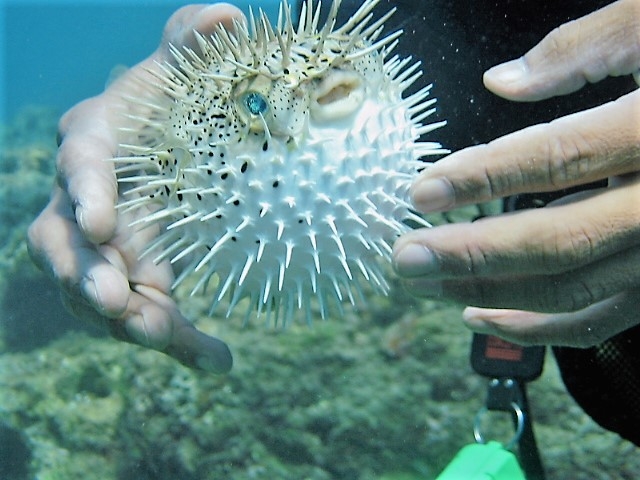

危険を察知するとフグのように膨らむ!

ハリセンボンのもうひとつの特徴は、フグの特徴である体を膨らませることです。水を飲み込むことで一気に体を大きくし、トゲを立てて外敵を威嚇・防御します。

この膨らむ能力は成魚に限らず、実は稚魚の段階から備わっていることも確認されています。小さな体でもしっかりと防御できるような能力をもっているのです。

ハリセンボンに毒はある?

フグといえば『毒』が思い浮かびますが、ハリセンボンは基本的に毒を持っていません。ほかのフグのようにテトロドトキシン(フグ毒)を体内に蓄積していないのです。

ただし、トゲによる物理的なケガには注意が必要です。手でふれる際には十分に注意しましょう。

地域によっては食用にされている

ハリセンボンは毒がないことから、一部地域では食用として扱われることもあります。たとえば沖縄では『アバサー』と呼ばれ、味噌汁や鍋などの郷土料理の材料として親しまれています。見た目とは裏腹に、意外と上品な味わいがあると評判です。

日本に生息するハリセンボンの仲間 全7種

日本近海には、ハリセンボン科の仲間が7種類も確認されています。それぞれに違った模様や体つきがあり、見た目のバリエーションが豊かです。観察時に見分けるポイントも交えて、各種の魅力を詳しく紹介していきます。

定番種!ハリセンボン

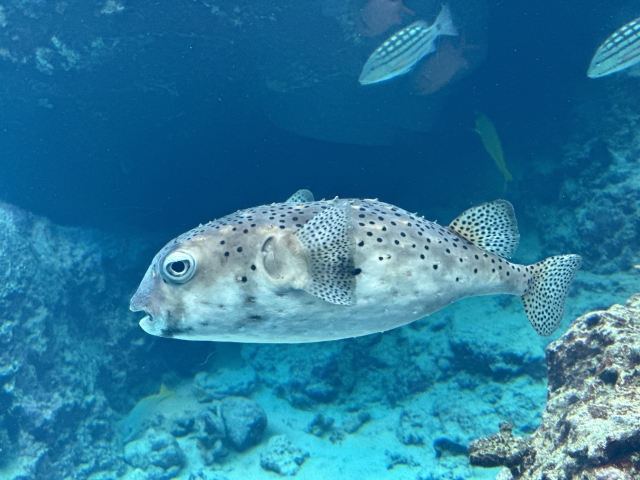

単に『ハリセンボン』呼ばれるのがこの種類です。体色は淡いベージュに黒褐色の斑点があり、目は大きく、愛らしい表情をしています。最大で30〜40cmほどに成長し、水族館や浅瀬の港などでも比較的よく見られる定番種です。

斑点模様が特徴のイシガキフグ

ハリセンボンに似ていますが、イシガキフグは体全体に黒い斑点がくっきりと入り、個体によってはの迷彩柄のような印象を受けるのが特徴です。体長は60cm以上と、ハリセンボンより大きくなります。

トゲは短くやや硬質で、普段から寝ておらず、立ったままのものが多いです。泳ぎ方がのんびりしていて、ダイバーに人気があります。

顔に模様が入るヒトヅラハリセンボン

ヒトヅラハリセンボンはやや小型で、丸みを帯びた体型が特徴的な種類です。名前の通り、顔つきに独特の模様があり、目の周辺に複雑なラインが見られます。

体色は淡い黄色がかっており、トゲは比較的柔らかめ。あまり膨らむ様子は見られませんが、トゲは目立ちます。

大型になるネズミフグ

日本で見られるハリセンボン科の中でも特に大型になる種類で、60cm以上に育つ個体も確認されています。体形はずんぐりとしており、全体的に重厚感のある印象です。

体には網目状の模様が入り、トゲは比較的短く柔らかいです。泳ぐのはゆっくりで、のんびりとした性格をしています。沖縄などの暖かい海域で見かけることが多いですが、死滅回遊魚として本州にも現れることがあります。

細身でやや小型のヤセハリセンボン

ヤセハリセンボンはその名の通り、他のハリセンボンの仲間と比べて細身な体型をしており、全長は25cm前後とやや小ぶりです。顔つきもシュッとしていて、少し引き締まった印象を受けます。体色は水色からグレーがかった色合いで、体側には小さな斑点があります。

普段は沖合に生息しているので、あまり目にする機会がありません。何年かに一度、沿岸域で大量発生することがありますが、謎が多い魚です。

眼の下の模様が特徴のメイタイシガキフグ

メイタイシガキフグは、体長は30〜40cmになり、体のつくりはイシガキフグに似ています。見分けるポイントはイシガキフグにある目の下の独特な模様がないことです。全体的な体色は明るめで、砂底や藻場などで多く生息しています。

短く密なトゲをもつイガグリフグ

イガグリフグはその名前の通り、栗のように短くて密集したトゲを持つのが特徴です。膨らんだときの姿はまさに『イガグリ』で、ほかのハリセンボンとは一味違った見た目です。

体長は30cm前後で、全身に細かい黒点が入っています。主に熱帯地方に生息しており、日本では捕獲例が少ない種類です。

ハリセンボンを観察するには?

ハリセンボンをさらによく知るには、水族館で観察したり、実際に飼育したりするとよいでしょう。ここでは水族館や海などで観察する際のポイントをいくつか紹介します。

水族館に行ってみよう

最も手軽にハリセンボンを観察できるのが水族館です。多くの施設ではハリセンボンを常設展示しているので、間近で観察できます。展示されている個体は落ち着いているので、トゲを立てることはあまりありませんが、普段の姿をじっくりと観察してみましょう。

港で観察できることも

ハリセンボンは表層付近をぷかぷかと漂っていることも多いので、港で観察できることもあります。もともと南の方に多いですが、本州でも夏から秋にかけて『死滅回遊魚』としてやってくることが多いです。黒潮の影響を受ける地域に行くと、より高確率で観察できるでしょう。

稀に、磯で採集できる場合もあります。その場合はトゲでけがをしないように注意してください。

環境を整えれば飼育もできる!

ハリセンボンは、条件が整えば家庭での飼育も可能です。ただし、成長すると30cm以上になるため、最低でも90cm以上の水槽が必要になります。ハリセンボンは病気にやや弱い面があるので、しっかりと環境を整えることが大切です。

ハリセンボンは人懐っこい個体が多く、長く飼育するととてもよく慣れます。水槽の前に立つと餌をねだって寄ってくることも多いです。ペットフィッシュとしてもおすすめです。

ハリセンボンを観察して魅力に迫ろう!

トゲを逆立てて丸く膨らむ姿が印象的なハリセンボンは、見た目のインパクトだけでなく、生態や行動にもたくさんの魅力が詰まっています。フグの仲間でありながら毒を持たないこと、ハリを立てて防御御行動をするなど、知れば知るほど面白い特徴がある生き物です。

水族館や飼育をしてハリセンボンを観察してみると、その奥深さにきっと惹かれるでしょう。可愛らしさとたくましさを兼ね備えた、魅力たっぷりの海の生き物です。ぜひ観察してみてください。