- クマノミは温帯~熱帯地方に生息するスズメダイ科の海水魚

- 世界中に約30種、日本には6種類生息している

- クマノミはグループで生活し、オスからメスに性転換する

海の中を泳ぐオレンジと白のストライプ模様のかわいい魚。映画『ファインディング・ニモ』で一躍人気者になったクマノミは、世界中で愛される熱帯魚の代表です。

可愛らしい見た目とは裏腹に、彼らの生態には驚くような秘密が隠されています。イソギンチャクと共生したり、オスがメスに性転換したりと、奥が深い生き物なのです。今回は、そんなクマノミの生態や種類、日本で出会えるスポットまでわかりやすく解説します。

クマノミはどんな生き物?生息地や大きさも紹介

可愛らしくて人気のクマノミですが、詳しい特徴は知らないという人も多いのではないでしょうか?ここではクマノミの基本情報を紹介します。

クマノミとは?大きさや見た目など

クマノミはスズメダイ科に属する海水魚で、海外では『アネモネフィッシュ』と呼ばれています。色鮮やかなオレンジや黄褐色、または赤茶色を基調とし、体には白や淡色の帯模様を持つことが多いです。中には淡いピンクの種類もいて、それぞれ異なった印象を受けるでしょう。

大きさは種類にもよりますが、成長すると10~15cmになります。見た目の可愛らしさも手伝って、ダイバーやアクアリストから人気の魚です。

クマノミの生息地や生息環境

クマノミは熱帯・亜熱帯を中心とした暖かい海を好み、インド洋から西太平洋にかけて広く分布しています。日本では沖縄・奄美・小笠原などのサンゴ礁・岩礁地帯でよく見られ、イソギンチャクが多い浅めの海域を住みかとしています。

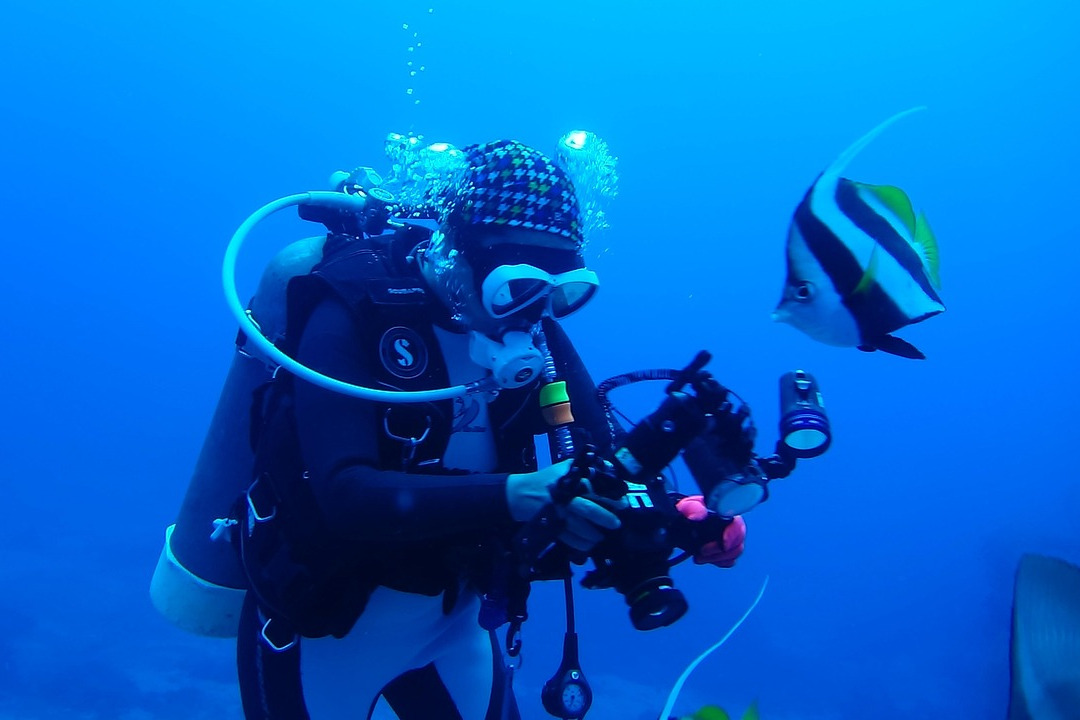

移動範囲はあまり広くなく、一度居ついた場所で長期間暮らす傾向が高いです。そうした習性があるため、スキューバダイビングで観察しやすいですし、水中撮影の被写体としても人気です。

クマノミの食性は?天敵はいるの?

クマノミは雑食性で、小さなプランクトンや小型の甲殻類・藻類の細片などを食べます。餌を求めて積極的に泳ぎ回ることは少なく、流れてくる餌を食べることが多いです。

天敵にはハタやカサゴ・エソと言った大型の肉食魚があげられます。クマノミはイソギンチャクの触手に隠れることである程度の安全を確保できますが、時には捕食されることもあります。。

クマノミならではの特徴とは?

クマノミにはほかの魚にはない特徴も多いです。ここではクマノミならではの特徴を解説していきます。

イソギンチャクと共生する

クマノミの最大の特徴は、イソギンチャクとの共生です。通常、毒をもつイソギンチャクの触手に魚がふれれば命を落とします。クマノミは特殊な粘液を持つことでイソギンチャクの毒の影響を受けないので、共生できるのです。

クマノミはイソギンチャクの触手の中にいることで、肉食魚から身を守ってもらいます。イソギンチャクはクマノミの餌の残りや排せつ物を食べることで、効率よく成長できます。またイソギンチャクを食べる一部の魚を、クマノミが追い払ってくれているとも考えられます。

オスからメスに性転換する魚

クマノミの群れは序列が明確です。通常最も大きな個体がメス、次に大きな個体が繁殖のためのオス、その下に若いオスたちが控えているという序列があります。もしメスがいなくなると、繁殖オスがメスに性転換し、若いオスの中で一番大きなオスが繁殖オスに昇格します。

この性転換は雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)と呼ばれ、効率よくペアを保ち、限られた住環境で安定した繁殖を可能にする巧みな生存術です。

クマノミは子育てする魚

クマノミは子育てをする魚としても有名です。まずメスはイソギンチャク近辺の岩に卵を産み付けます。受精後、主にオスが水流を送って酸素を供給し、汚れが付けば掃除をして孵化まで世話をするのです。場合によってはメスも世話をし、孵化まで見守ります。

その後1~2週間で孵化し、しばらく海中を漂いますが、最終的にイソギンチャクを見つけると定着して成長していきます。

日本で出会えるクマノミ6選

クマノミの仲間は、世界中で約30種類確認されています。ここでは、日本に生息している6種類について解説します。

実は東京湾にもいる!クマノミ

クマノミは『ナミクマノミ』とも呼ばれ、日本近海では一番よく目にする種類です。温帯から熱帯地方まで広い範囲に生息し、東京湾・房総半島にも生息しています。

最大で12cmほどになり、オレンジから茶褐色の体色に、白い帯が2本入るのが特徴です。若い個体は明るい体色ですが、成熟すると黒っぽくなる個体が多いです。生息範囲が広いので、共生するイソギンチャクの種類も多く、いろいろな組合せが見られます。

ニモのモデルになったカクレクマノミ

カクレクマノミは、映画『ファインディング・ニモ』のモデルの種類ともいわれ、ダイバー・アクアリストどちらからも一番人気がある種類です。鮮やかなオレンジの体色に、白い帯が三本入ります。体長は8cm程度で、クマノミの中では小型です。

日本では沖縄や奄美地方に生息し、センジュイソギンチャクやハタゴイソギンチャクと一緒に見られる例が多いです。イソギンチャクへの依存度が高く、あまり離れることがありません。

大型になるハマクマノミ

ハマクマノミは最大で15cmほどと、クマノミの中でも大型になる種類です。幼魚のうちは2~3本の帯を持ちますが、成長とともに1本になります。また、幼魚とオスは鮮やかなオレンジ色ですが、成熟したメスは黒ずんだ体色になります。

特にタマイタダキイソギンチャクやシライトイソギンチャクが好みです。地域によってはセンジュイソギンチャクとも見られます。気が強い面を持ち、観察しているダイバーに噛みついてくる個体もいるほどです。

淡いピンクがきれいなハナビラクマノミ

ハナビラクマノミは淡いピンクの体色に、頬の白帯と背中の白線模様が特徴です。全長は約8〜10cmで、淡い色合いのため、ほかの種類との区別も容易です。

潮通しのよい環境を好み、シライトイソギンチャクやセンジュイソギンチャクに入る姿がよくみられます。性格もやや臆病で、イソギンチャクからあまり離れません。

背中にラインが入るセジロクマノミ

セジロクマノミは名前の通り、背中に一本の白い線が入るのが特徴です。ハナビラクマノミに似ていますが、頬に帯が入らないことと、オレンジ色の体色から見分けられます。体長はおよそ8〜11cmで、シライトイソギンチャクやアラビアハタゴイソギンチャクを好みます。

潮通しのよい環境を好み、ほかの種類と比べると観察できる場所が少ないです。観賞魚としての流通も少ない種類です。

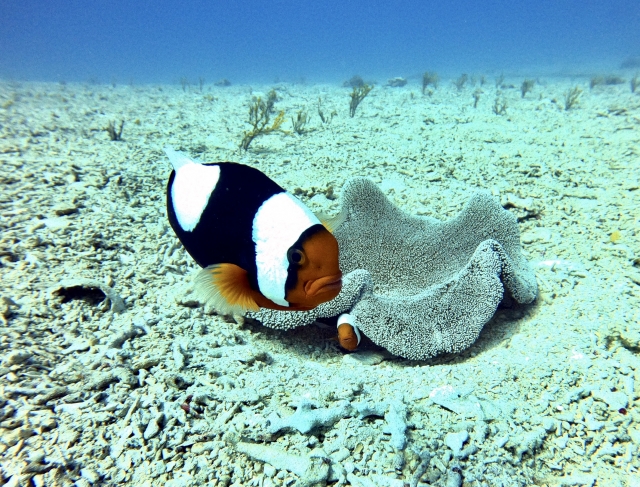

内湾に生息するトウアカクマノミ

トウアカクマノミはオレンジから茶褐色の体色に、白くて太い帯が二本入るのが特徴です。最大で15cmほどと大型になります。

他の種類と異なり、内湾の砂泥帯に多く生息し、イボハタゴイソギンチャクに共生することが多いです。攻撃的な性格で、イソギンチャクから離れてでもダイバーに攻撃してくるほどです。

クマノミを観察したい!どうすれば観察できる?

クマノミに興味を持ったら、実際に観察してみましょう。水族館や海で観察したり、実際に飼育することもできます。

まずは水族館へ行こう!

クマノミをじっくり見たいなら、まずは水族館に行くのが最も手軽で確実な方法です。水族館ではイソギンチャクとともに展示されていることが多く、共生関係を観ることができます。

複数の種類を展示していることも多く、色や帯模様、行動の違いを比べる楽しさがあります。展示されている種類は時期や施設によって異なるので、事前に情報を調べておくとよいでしょう。

シュノーケリングやダイビングで観察できる

クマノミはシュノーケリングやスキューバダイビングで人気の魚です。沖縄など南の海に行けば各種観察できますし、関東以南の本州ではナミクマノミが観察できます。クマノミはイソギンチャクから離れることがないので、一度見つければじっくりと観察できます。

観察の際は、ストレスを与えないよう、適度な距離を保ちましょう。ハマクマノミやトウアカクマノミは攻撃してくることもあるので注意してください。

環境を整えれば自宅で飼育もできる

クマノミは観賞魚としても人気で、海水魚のなかでは比較的飼育しやすいグループに入ります。健康な個体を入手できれば、初めて海水魚を飼育する人でも飼育できるでしょう。ただし、最低限の水質管理やメンテナンスは必要です。

長く飼育すれば人にも良く慣れるので、ペットフィッシュとしてもおすすめです。10年以上飼育されている個体も多く、長く付き合える魚ともいえるでしょう。

クマノミの魅力に迫ろう!

可愛らしい見た目のクマノミですが、実は共生・社会構造・性転換・子育てなど生き物としてのドラマがたくさん詰まっています。種類も豊富で色や模様の違いで種類を識別する楽しみもあり、観察すればするほど発見があります。

もし機会があれば、クマノミを観察したり、実際に飼育に挑戦したりして、その魅力を直接感じてみてください。