- イワシは海のエコシステムの心臓部! 小さくても超重要な存在

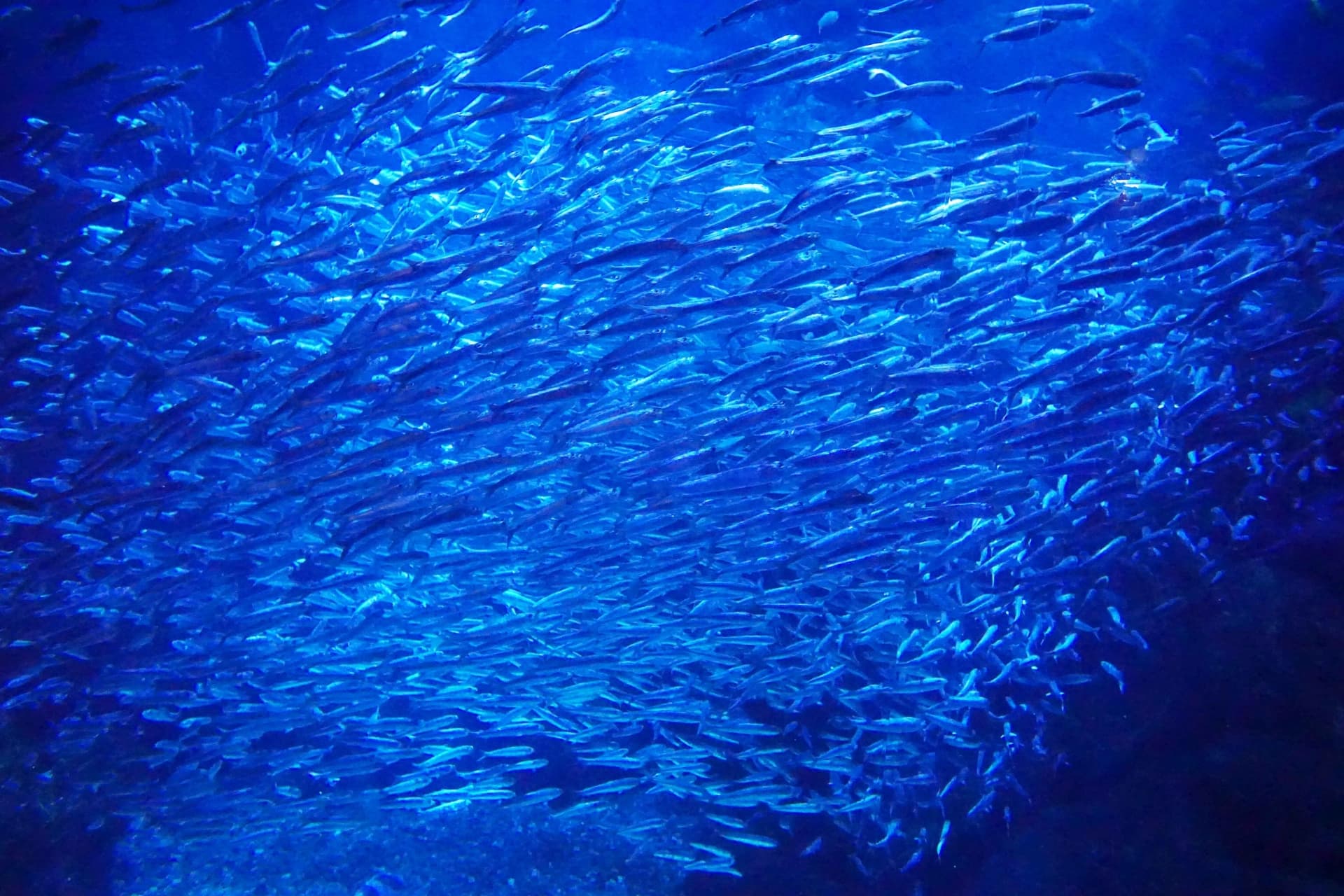

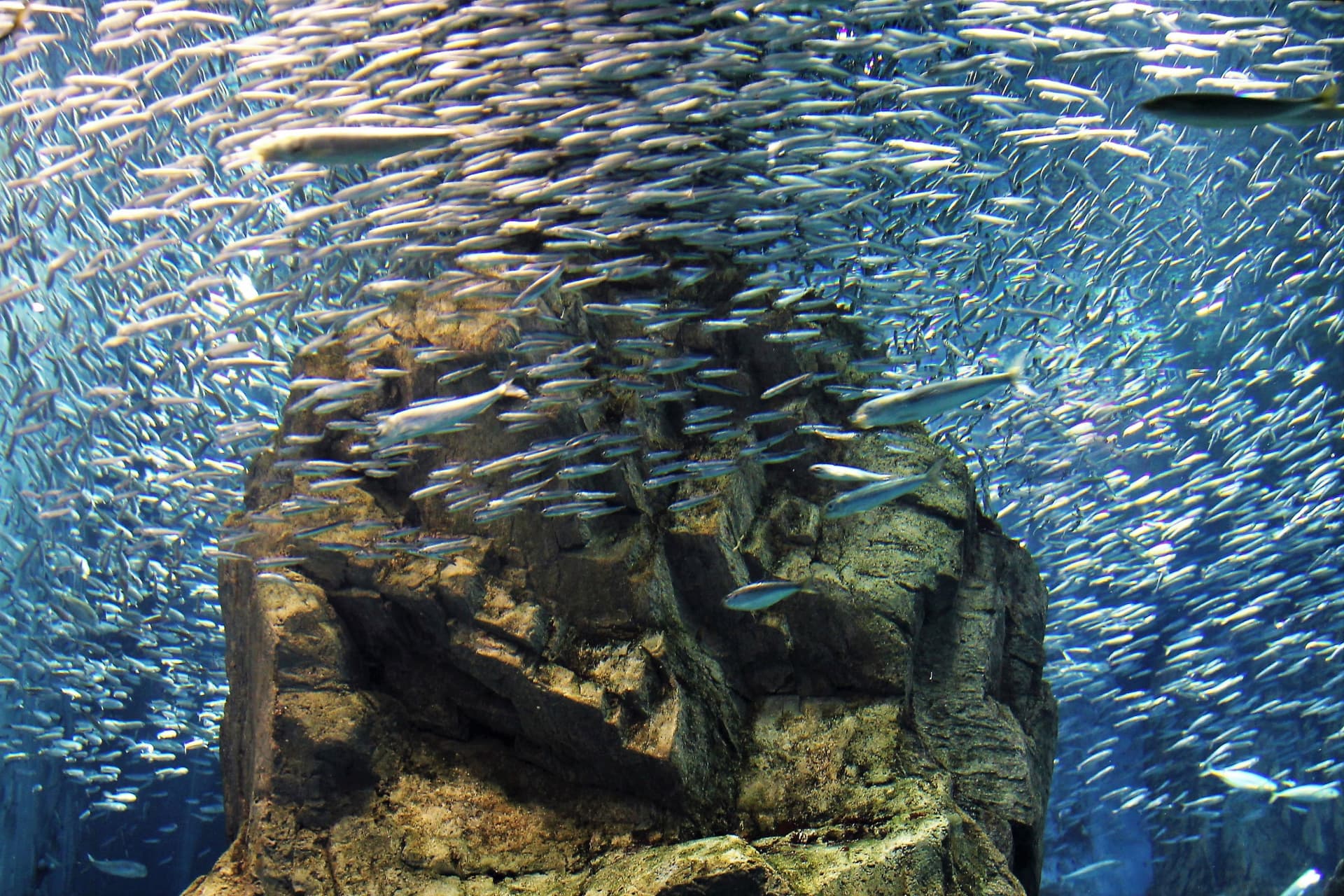

- 数百万匹でシンクロ!驚異の群泳パワーで天敵から身を守る

- イワシの漁獲量の減少は環境変動と密接な関係がある

イワシという小魚を知っていますか?名前を知っていても、どんな姿をしているか、海の中でどんな重要な役割を持っているか、知っている人はあまり多くはないでしょう。ここでは、イワシの生態やその役割について解説していきます。

小さいけれど重要な魚?イワシとは

イワシは小型魚ながら、海洋生態系の栄養循環や世界各国の水産業において非常に重要な役割を担っています。

プランクトンを食べることで海洋生態系の栄養塩(※1)を人間の利用可能な資源に変換し、漁獲量も大きいことから経済的にも重要な存在です。

イワシは小型ながら、海洋生態系と水産業において欠かせない魚です。主にニシン科(Clupeidae)に分類されますが、複数の属や種が含まれます。日本沿岸で漁獲される代表的なイワシには、以下の種類があります。

- マイワシ (Sardinops melanostictus)

- ウルメイワシ (Etrumeus teres)

- カタクチイワシ (Engraulis japonicus)

カタクチイワシはカタクチイワシ科(Engraulidae)に属しますが、日本では「〜イワシ」と総称されます。

特にマイワシは国際的に「Japanese Sardine」と呼ばれ、学術研究でも頻繁に取り上げられる主要種です。

※1 栄養塩:水の中に微量に溶けているカリウム・リン・ケイ素・窒素などの無機化合物のこと。プランクトンが成長するのに必要なものであり、生態系の中の生物の増減を左右する大きなファクターである。

どこにいるの?イワシの回遊ルートを追え!

マイワシは北西太平洋に広く分布し、日本の太平洋沿岸や東シナ海、オホーツク海などで季節的に回遊します。表層から中層を大群で泳ぎ、沿岸から沖合までさまざまな水深を利用します。

- 水温帯:水温が10〜20℃程度の領域を好み、海洋環境の変動によって回遊ルートが大きく変化することも。

- 回遊範囲:餌となるプランクトンの分布や産卵場の環境によって、南北に数百km〜数千kmのスケールで移動することも珍しくありません。

数百万匹の大集団!イワシの神秘的な群泳

イワシは数千〜数百万匹の巨大な群れを作り、天敵から身を守るために群泳行動をとります。

この群れは『スイミー』という絵本にも描かれ、一定の間隔を保ちながら泳ぎ、外敵が近づくと一斉に方向転換する様子が見られます。

命をつなぐ旅!イワシの産卵戦略

マイワシの産卵は主に冬から春にかけて行われ、沿岸域からやや沖合にかけての海流や水温、餌条件が適切な場所を選んで行われます。

産卵された卵は浮性卵で、海面付近に浮かびながらプランクトンのように漂流します。孵化した仔魚(しぎょ)は最初はプランクトンとして成長し、徐々に稚魚として群れを形成していきます。

この成長過程において、餌の供給量や海洋環境が大きく影響を与えるため、生存率には変動が見られることが知られています。

豊漁と激減を繰り返す!?イワシ資源の謎

イワシの漁獲高は、その年のプランクトンの量によって大きく変動します。しかし減り続ける・増え続けるということではなく、減ったり増えたりを繰り返すイワシの生態にはどのようなメカニズムがあるのでしょうか。

年によって大きく変わるイワシの漁獲高

イワシは、海洋環境の変動(海水温、餌プランクトンの量、海流パターンなど)によって資源量が大きく増減することで知られます。過去には数十年単位で『イワシが大豊漁→激減→回復』を繰り返す長周期変動が確認されています。

栄養塩とプランクトン

海洋表層の栄養塩濃度が豊富な年にはプランクトンが増加し、イワシの餌が豊富になります。その結果、産卵成功率や稚魚の生残率が高まり、翌年以降の資源量増加につながるという関係が示唆されています。

イワシは海のバロメーター!

イワシは小型魚でありながら、海洋生態系の基盤を支え、日本や世界各国で漁業資源として極めて重要な魚種です。その生態には

- 大規模な群泳による捕食回避と効率的な餌捕獲

- 浮性卵を中心とする回遊型の産卵戦略

- 数十年〜数年単位の大きな資源量変動

といった特徴があります。

これらの要因には、海洋環境の微妙な変動から大きな気候変動サイクルまでが複雑に絡み合っており、多角的な研究が続けられています。

イワシ資源の動向は、水産業だけでなく海洋生態系全体の健康状態を示す指標ともされ、持続的な利用のためには、研究者や漁業者、行政機関が協力し、科学的な資源管理を行うことが不可欠です。