- マンボウは外洋に生息するフグの仲間

- 省エネな泳ぎ方や日光浴など独自の生態を持つ魚

- 数は少ないが、水族館やダイビング中に見ることができる

『マンボウ』この名前を聞くと、どこかゆるくて、のんびりした魚の姿を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。マンボウは世界最大の硬骨魚であり、外洋に生息する魚です。過酷な環境を行き抜くために獲得したその生態はとても不思議です。この記事では、そんなマンボウの知られざる一面に迫ります。

マンボウってどんな魚?大きさや生息地など基本情報

丸くて大きな体に、上下に伸びたヒレが印象的なマンボウ。ここではマンボウの基本情報を解説します。

マンボウはフグの仲間?どんな魚なの?

マンボウはフグ目マンボウ科に属する海水魚です。体は側扁しほぼ円盤状で、尾びれの代わりに『クラビス』と呼ばれる舵ビレをもっています。フグと同じように鱗が退化し、厚い皮膚で覆われています。

フグは進化の過程で膨らむ機能を獲得しました。それに対しマンボウは尾びれを失い、代わりに大きな背ビレと尻ビレが発達しました。マンボウはフグの特徴を受け継ぎながら、外洋で生きるために独自の姿へ進化した魚なのです。

世界最大の硬骨魚 その大きさは?

マンボウは世界最大の硬骨魚として知られ、種類によっては成魚になると体長3m、体重は2tを超えることもあります。その大きな体を、背ビレと尻ビレを交互に動かして前進させます。同時にクラビスを使って舵を取るのです。

大きな体とその形から、あまり遊泳力が無いように感じるかもしれません。しかし黒潮に逆らって泳げるだけの遊泳力をもっているのです。

マンボウの生息地や生息環境は?

マンボウは世界中の温帯から熱帯にかけての外洋に分布し、日本近海にも生息しています。主に外洋の海面付近から水深200m程度の層を行き来し、水温や餌の分布に合わせて上下移動を繰り返すのが特徴です。昼間は深い場所で餌を探し、夜になると暖かい海面近くへ上がる行動が観察されており、日周的な移動パターンを持つと考えられています。

また水面で体を横たえて日光浴をすることもあり、深場で冷えた体温を回復させるための行動と推測されています。

マンボウの食性は?天敵はいるの?

マンボウはクラゲをメインに、イカや小さな甲殻類・小魚を食べます。普段は動きがゆったりしていることから、動きの少ないクラゲだけを食べていると思われがちです。しかし餌を食べるときは、逃げる生き物を追いかけて捕食することもあります。

身体が小さなうちは、さまざまな肉食生物に狙われる存在です。成長とともに外敵は少なくなりますが、それでもシャチやアシカ、大型のサメなどに食べられる可能性があります。

ゆったりと漂う魚?マンボウの知られざる生態

ゆるやかに泳ぐ印象のマンボウですが、行動や繁殖など不思議な生態が多い魚です。マンボウの詳しい生態を解説していきます。

のんびり見えて実は効率的?マンボウの泳ぎ方

ゆっくりと漂っているように見えるマンボウの泳ぎですが、実際は非常に理にかなったスタイルです。マンボウは背ビレと尻ビレを交互に動かして泳ぎます。ゆったりと泳いでいるように見えますが、実際はエネルギーを無駄にせず、効率的に推進力を得ているのです。

また黒潮など大きな流れに乗り、広範囲を移動しているとも考えられています。広い外洋で生き延びるための戦略と言えるでしょう。

数億もの卵を産む!?魚類最大クラスの産卵数

マンボウは非常に多産な魚として知られています。古い研究では、体内に最大で数億個の卵を抱えていた個体が確認されました。そこからマンボウは数億個の卵を産む魚と言われるようになりましたが、、実際に一度の産卵で放出される数ではありません。

産卵場所や回数、時期なども詳しくは解明されておらず、現在も研究段階にあります。いずれにしても多量の卵を産む魚であることに違いありません。

巨体でもジャンプする!?その理由とは

マンボウは大きな個体では体重が2tを超えますが、そんな巨体でも海面から飛び上がることがあります。これは体表の寄生虫を落とすための行動と考えられています。ただし、寄生虫対策をしている水族館でもジャンプすることがあり、詳しいことは分かっていません。

時には水面から3mもジャンプすることがあり、マンボウの力強さが分かります。ゆったりしたイメージが強いマンボウの意外な一面です。

マンボウの仲間5選

マンボウ科の5種類を紹介します。マンボウの研究は十分に進んでおらず、今後はさらに種類が増える可能性もあります。

よく知られた定番種│マンボウ

最も一般的に知られているのが、マンボウです。日本近海にも多く出現し、ダイビング中に見られることもあります。水族館で展示されている個体のほとんどもこの種類です。

体は灰色から銀色を帯び、表面はざらざらとした質感です。成魚の体長は2〜3m、体重は1tを超えることもあります。季節によって行動域を変える回遊性をもち、暖流が流れる地域で比較的多く観察されています。

世界一重い硬骨魚│ウシマンボウ

ウシマンボウは、現存する硬骨魚の中で最も重いとされる巨大種です。最大体長は3mを超え、体重は2tを上回る例も報告されています。

一般的なマンボウよりも体が厚く、頭部が丸く盛り上がっているのが特徴です。マンボウの舵ビレは波打つのに対し、ウシマンボウは滑らかなことで区別ができます。

南半球に生息する│カクレマンボウ

カクレマンボウは、主に南半球の温暖な外洋に生息する大型のマンボウです。外見は一般的なマンボウに似ていますが、舵ビレの縁が滑らかで、中央がややへこんでいる点で見分けられます。

2017年に正式な新種として記載されたばかりで、それ以前は長くマンボウと同一種と考えられてきました。発見から日が浅く、生態や分布に関する研究は現在も進行中です。

小型のマンボウの仲間│ヤリマンボウ

ヤリマンボウはマンボウ科ヤリマンボウ属に属するマンボウの仲間です。舵ビレの一部が槍のように鋭く伸びる独特の形をしています。体表は金属光沢を帯び、背は青灰色、腹部は銀白色です。

最大全長は約1mとされ、他のマンボウ類に比べて小型です。一部では3mに達するとの報告もありますが、他種との混同が考えられます。日本近海でも漁獲されますが、マンボウと違い流通することは稀です。

実はマンボウの仲間│クサビフグ

クサビフグはマンボウ科クサビフグ属に属するマンボウの仲間です。体長は80cmほどと小型で、ほかのマンボウと比べると細長い体型が特徴です。この形からクサビフグと名付けられました。

外洋に生息し、マンボウの中でも目撃例が少なく、研究も進んでいないので謎が多い種類です。『フグ』と名前はついていますが、毒はありません。

番外編│実はマンボウの仲間ではない!?アカマンボウ

アカマンボウは名前に『マンボウ』とついていますが『アカマンボウ科』に属する別の系統の魚です。体は円形で鮮やかな赤色を帯び、うろこには金属光沢があります。生息域は深海で、主に200〜500m付近を遊泳します。

切り身にするとマグロに見た目も味も近いため、一時期はマグロの代用品として使用されていました。現在では表示義務があるためマグロとして販売されることはありません。しかしマグロ同様に美味しく食べられる魚であることは事実です。

マンボウを観察するには!?

実際にマンボウを観察できる機会は限られています。ここでは、展示や観察方法を紹介します。

飼育は難しいが展示に成功している水族館もある

マンボウはデリケートな魚で、水槽の壁にぶつかると体を傷つけることがあります。そのため飼育が難しく、長期飼育に成功している施設は世界的にも少数です。

2025年10月現在、展示されている水族館を紹介します。

展示内容が変更されることもあるので、確実に観察したい場合は事前に問合せるとよいでしょう。

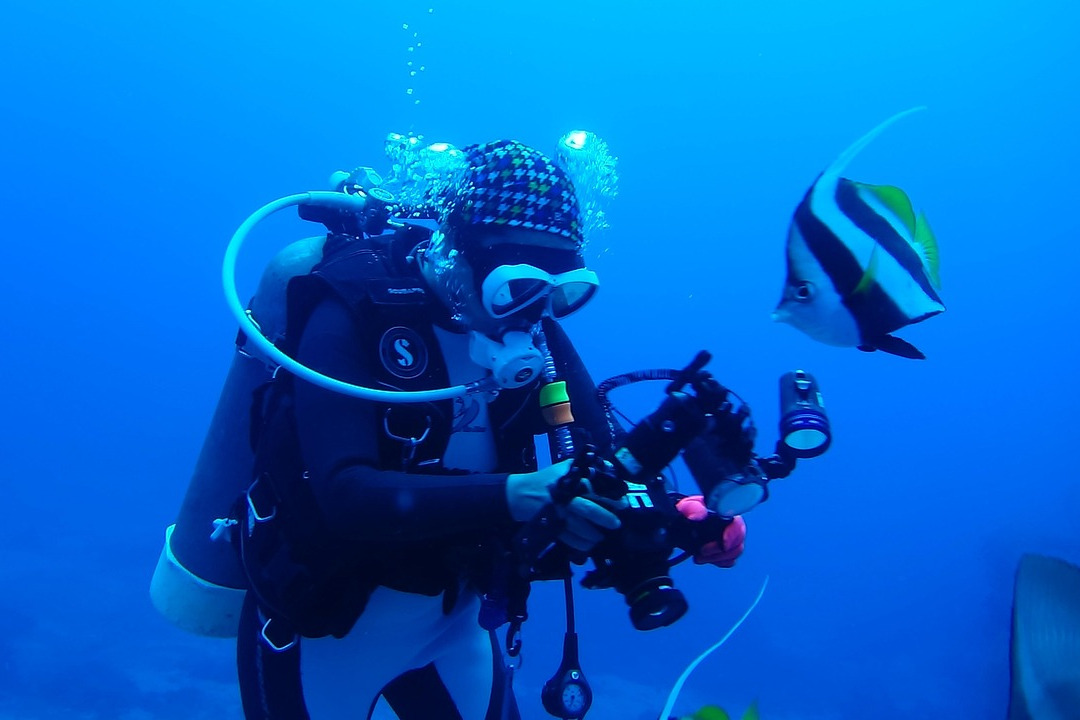

上級者はダイビング中に出会えるかも!?

マンボウはダイビング中に出会えることもあります。ただし水深が深く、水流が強い場所が多いので、ベテランダイバー向けです。

有名なのは西伊豆の大瀬崎で、毎年春先と秋にマンボウが現れます。シラコダイにクリーニングされる姿が観察できる、世界でも珍しいポイントです。

また千葉県の波佐間では、定置網に入ったマンボウを一時的に保護し、ダイバーと泳げることもあります。確実ではないものの、定期的にいるのでチェックしてみましょう。

不思議な生態のマンボウの魅力に迫ろう!

ゆったりと泳ぐマンボウの姿に癒しを感じる人は多いでしょう。しかしその裏で、マンボウは海の過酷な環境を生き抜いています。

外洋を効率よく泳ぐための身体・数え切れない卵を残す繁殖力・そして時に海面で太陽を浴びる習性、どれもが海という環境の中で磨かれた生きる知恵です。もしマンボウを観察する機会があれば、その優雅さの奥にある強さにも目を向けてみてください。